par Christopher John Chanco | Nov 27, 2022 | Analyses, Québec, Societé

Depuis la mi-octobre, les futurs profs faisaient la grève à l’UQAM. La grève, menée par l’Association des étudiantes et étudiants de la faculté des sciences de l’éducation, a pris fin la semaine dernière. Alors que les membres du syndicat fort de cinq mille membres ont décidé de ne pas retourner aux piquets, les associations étudiantes d’autres facultés ont pris le relai. Ce qui soulève la possibilité d’une grève générale. Il s’agit de la troisième grande mobilisation étudiante depuis 2018 visant l’amélioration des conditions de travail des stagiaires. « C’est désolant, parce qu’on est reconnu au Québec, et mondialement, en tant qu’une des meilleures universités en enseignement, pourtant les conditions de travail des stagiaires sont déplorables », dit Danae Simard, porte-parole de l’ADEESE.

L’affaire concerne principalement les étudiant·e·s stagiaires de la Faculté de l’éducation qui œuvrent dans le réseau scolaire québécois. Le harcèlement que ces dernier·ère·s subissent sur les lieux de stage a fait notamment l’objet d’une lettre ouverte signée par plus de 1 100 étudiant·e·s. Des stagiaires qui « subissent toutes formes de harcèlement n’ont donc aucun autre choix que d’en parler à leur superviseur·e ou à leur responsable de stage, qui parfois ne prennent pas leur témoignage au sérieux, ou pire, le minimisent, » peut-on lire dans la lettre.

Les stagiaires en grève souhaitent que l’UQAM mette en place des institutions leur donnant les moyens de se défendre contre des abus. En effet, une politique de l’Université contre le harcèlement existe déjà : celle-ci est censée s’appliquer aux lieux de stage.

« On a recensé beaucoup de témoignages anonymes qui nous ont fait part des cas de harcèlement que subissent les stagiaires, dit Danae Simard. Les témoignages recensés par l’ADEESE attestent de la surcharge de travail et invoquent notamment la réalité du harcèlement moral : « je n’ai jamais été autant infantilisée, humiliée, rabaissée de ma vie. J’ai vraiment pensé à changer de branche parce que je n’avais plus d’estime, » dit une étudiante dans un communiqué transmis par le syndicat étudiant. « Je passais mes soirées à rédiger comme un robot mes SAÉ (situation d’apprentissage évaluée). Vers la dernière moitié du stage, je rédigeais parce que j’étais obligé et non parce que je devais apprendre comment faire. J’étais fatigué et sans émotion, » dit une autre.

L’on sous-estime probablement l’ampleur du phénomène : les étudiants hésitent à porter plainte contre leurs superviseur·e·s, dont les évaluations auront un impact sur l’octroi de leurs diplômes. Jusqu’à présent, les stagiaires ont généralement très peu de marge de manœuvre pour choisir, voire changer, les enseignants et les écoles avec qui ils sont jumelés, ce qui laisse place aux abus. C’est l’UQAM, avec la Commission scolaire, qui détermine leurs lieux de stages. Certains étudiant·e·s se voient ainsi placés dans des écoles situées très loin de chez eux – à savoir, une heure et demie en transport en commun – alors même que des stagiaires peuvent être dans l’obligation de se présenter à l’école très tôt le matin et d’y rester jusqu’en soirée.

« C’est une loterie », dit Danae Simard. « On finit par mettre les étudiant[·e·]s dans une situation précaire. » « On demande tout simplement des conditions de stage acceptables, » poursuit-elle.

Le tout sans perspective de rémunération pour la plupart des stagiaires. Contraints à jongler avec plusieurs emplois en parallèle, ielles sont nombreux à courir le risque de l’épuisement professionnel. Dans les faits, nombre d’entre eux finissent par effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite légale d’un emploi à temps plein, selon le syndicat.

Mère, étudiante, enseignante, stagiaire

Enseigner est un métier exigeant. Sans compter le temps passé devant les élèves, une panoplie d’autres tâches passent souvent inaperçues : la planification des cours, les rétroactions, la correction des examens, les réunions hebdomadaires à la fac, la gestion des jeunes en difficulté ou les parent·e·s, etc.

Mais pour Isabelle, enseigner n’est pas simplement un métier. C’est une passion. Elle a même tendance à en donner trop. « Je suis un workaholic, je dirais. Les longues heures ne me dérangeant pas du tout, » dit-elle. Enseignante en langue seconde, elle préfère parler sous couvert d’anonymat, les négociations avec l’Université étant toujours en cours. Isabelle tient à souligner sa chance d’avoir pu travailler avec des gens « magnifiques » dans son milieu de stage. « Jusqu’à présent, les enseignantes avec qui j’ai été jumelée ont été des perles… ce sont des femmes qui m’ont beaucoup aidée dans ma carrière. » Mais équilibrer ses études, le stage et ses obligations familiales la laisse souvent à bout de souffle. Par exemple, faire l’aller-retour entre chez elle, son école et la garderie de son enfant occupe une grande partie de sa journée.

Les besoins particuliers des parent·e·s-étudiant·e·s sont très souvent négligés, dit Isabelle. D’autres programmes en éducation, poursuit-elle, ont mis en place des structures et des comités consacrés aux étudian·e·ts-parent·e·s. « Sans ces protections, c’est très difficile de se défendre. » Alors que des associations étudiantes ont essayé d’instaurer une politique familiale à l’UQAM, « ils n’y arrivent pas. Les conditions de travail défavorables touchent aux domaines d’études et d’emploi qui sont traditionnellement féminines … C’est une réalité intrinsèquement liée (à la question de genre) », dit Danae Simard. En effet, les chiffres sont assez remarquables. Dans le milieu scolaire, la part des postes occupés par des femmes avoisine 85 %, voire presque la totalité aux niveaux primaire et préscolaire.

Cela illustre la dévalorisation du travail de soin de manière générale, dit madame Simard. S’occuper d’autrui, communiquer, réaliser des tâches nécessitant souvent la plus grande empathie au quotidien : impossible de passer sous silence la charge émotionnelle que cela implique et les problèmes de santé mentale qui s’y associent.

Les infirmières, les enseignantes, les travailleuses sociales : toutes font face à ces défis particuliers et ce sont notamment les femmes, et parfois des mères, qui en portent le fardeau. Il s’agit également des métiers qui ont été les plus durement frappés par la pandémie, selon une analyse réalisée par le Conseil du statut de la femme. La fermeture des écoles et les règles sanitaires étaient autant de facteurs de stress qui se sont rajoutés sur les épaules des enseignantes.

Problèmes structurels

La situation actuelle témoigne des problèmes de longue date à plusieurs niveaux qui sous-tendent le réseau scolaire québécois, dit madame Simard. La pénurie de main d’œuvre est propice à la surcharge de travail et, parfois, à un milieu de travail toxique. « Les enseignant·e·s qui encadrent les stagiaires, ielles sont ielles-mêmes souvent déjà brûlé·e·s en plus de devoir gérer un stagiaire » constate madame Simard. Si les stagiaires servent, en quelque sorte, à boucher des trous, ils ne sont pas les seuls à le faire : nombreuses sont les écoles contraintes à faire appel aux retraité·e·s pour combler le manque de personnel.

Un sondage mené par la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec en 2021 confirme une « surcharge de travail généralisée » évoquée par plus de la moitié des enseignant·e·s sondé·e·s. Une lourdeur qu’ils attribuent au manque de personnel et du soutien psychologique dans les écoles publiques, ce qui pousse certains à quitter le métier ou à aller vers le privé.

Avec le domaine de la santé, le milieu scolaire est l’un des secteurs les plus touchés par la pénurie de main‑d’œuvre généralisée au Québec. Le ministère de l’Éducation a lancé un appel au printemps dernier afin d’inciter des gens à prêter main-forte au milieu scolaire. Au Québec, les rigidités administratives entourant la profession ne facilitent pourtant pas la tâche, constate Isabelle. Beaucoup de personnes veulent enseigner, mais ne peuvent le faire pour des raisons réglementaires. « On se tourne vers les gens d’autres métiers qui n’ont pas nécessairement l’expérience ni les compétences pour enseigner », se désole-t-elle. Ayant grandi ailleurs au Canada, Isabelle a accumulé plusieurs années d’expérience d’enseignement à l’international qui n’ont pas été reconnues au Québec. Elle a dû refaire son baccalauréat en éducation pour pouvoir assumer sa vocation. Après son stage, elle a toujours du chemin à faire — passer un test de français, réussir la certification, — avant de parvenir à un emploi stable.

Mieux encadrer les droits des stagiaires

Danae et Isabelle concèdent que l’issue de la grève dépend, du moins en partie, des facteurs hors du contrôle de l’Université. De fait, la salarisation des stagiaires dans le réseau scolaire relève du budget alloué à l’éducation par le gouvernement provincial. La mobilisation étudiante a malgré tout débouché sur quelques réformes. Lors de la grève de 2018, le gouvernement Couillard a décidé de consentir à la rémunération des stagiaires dans leur dernière année d’études. Le gouvernement québécois actuel a également fait passer une loi sur les droits des stagiaires cette année. La loi prévoit de plus amples protections juridiques contre le harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail, sans pour autant garantir la salarisation des stagiaires.

De son côté, l’ADEESE souhaiterait rémunérer tous les stagiaires sans exception : sujet au cœur des revendications étudiantes ces dernières années. Pour Danae Simard, la nouvelle loi ne va pas non plus assez loin en matière d’absences motivées et de harcèlement, bien qu’elle constitue une étape dans la bonne direction. « La loi a pris en compte l’une de nos revendications de longue-date, à savoir le droit à dix jours d’absence non-justifiés. » Ce droit permet notamment plus de flexibilité aux parents comme Isabelle pour résoudre des urgences familiales.

« Mais on n’a pas encore vraiment senti les impacts de la loi », dit Danae Simard. Maintenant, il s’agit de la faire valoir auprès de l’UQAM, poursuit-elle, en espérant que d’autres syndicats et associations étudiantes se joindront à leur lutte pour améliorer les conditions de travail des stagiaires de façon plus globale.

C’est la première fois qu’Isabelle s’engage dans une grève. S’impliquer dans l’action collective l’a sensibilisée aux réalités de ceux qui se trouvent dans la même situation que la sienne. « À écouter les témoignages des autres parents, ça change sa perception des choses. Ça a été une expérience gratifiante. »

CRÉDIT PHOTO: Flickr/ Ross Dunn

par Christopher John Chanco | Oct 26, 2022 | Analyses, Québec

La question migratoire s’est retrouvée à la tête des préoccupations des candidats aux élections québécoises. Tout au long de la campagne électorale, le débat s’est focalisé sur les rapports entre l’immigration, le déclin de la langue française et d’autres enjeux identitaires. L’instrumentalisation électorale des enjeux migratoires dissimule-t-elle une crise politique plus profonde?

« Si l’on observe de plus près, ceux qui parlent le plus souvent de l’immigration et de la langue française, ce sont d’anciens souverainistes blasés », dit Hady Kodoye, porte-parole de Solidarité sans frontières.

Il pense notamment au sociologue Mathieu Bock-Côté, mais aussi au gouvernement actuel sous l’égide de la Coalition avenir Québec (CAQ), un parti de centre-droite qui regroupe un nombre important d’anciens péquistes et indépendantistes, dont François Legault. La CAQ a été accusée par l’opposition d’avoir prôné un nationalisme ethnique et identitaire à des fins électorales[1], sur fond de polémiques autour de projets de loi tels que la loi 96 (Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français) et la loi 21 (Loi sur la laïcité de l’État) que le gouvernement actuel a réussi à faire passer.

Les caquistes ayant officiellement renoncé au projet de l’indépendance[2], le curseur se déplace vers les enjeux identitaires, comme le constate un nombre d’analystes[3].

Les migrants sont une cible facile dans un contexte électorale, dit Amandine Hamon, spécialiste des questions migratoires à l’Université de Montréal. Ça va de pair avec « la philosophie sous-jacente du gouvernement, de la CAQ, qui est nationaliste, mais doux »

Pour sa part, Kodoye croit que le revirement populiste puise ses racines dans un malaise politique profond qui ronge la société québécoise. L’instrumentalisation des enjeux migratoires à des fins électorales dissimule, en réalité, un manque de vision : l’absence d’un projet de société rassembleur et tourné vers l’avenir.

Le militant pourfend un paysage politique québécois qui se réduit à un électoralisme dépourvu d’une vision pour faire avancer la société. « Ce discours populiste qu’on est en train de propager ne reflète ni ne répond aux réalités économiques et politiques du Québec », dit Kodoye, prenant pour exemple la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs, dont l’agriculture qui dépend pour l’essentiel des travailleurs étrangers.

Originaire de la Mauritanie, le débat québécois lui rappelle les dangers de faire de la langue un instrument d’exclusion. Il décrit son pays d’origine comme « une société plurielle, pluriethnique et plurilingue ».

Après avoir obtenu son indépendance des Français en 1960, la Mauritanie tombe sous le joug d’un nouveau régime qui « voulait tout arabiser » au mépris des francophones, dont il faisait partie. « La langue, c’est toujours une question du pouvoir », constate Kodoye.

Engagé dans les mouvements pour les droits de la personne depuis sa jeunesse, il critique le racisme de l’État mauritanien aux prises avec une poignée d’élites qui perpétuent un système corrompu où l’esclavagisme demeure une réalité bien présente[4]. Les fractures religieuses et linguistiques ont servi à diviser la population et à détourner l’attention des abus de pouvoir. En effet, nombreuses sont les sociétés postcoloniales où les aspirations indépendantistes se sont transformées en instrument politique mis au service des régimes autoritaires.

Au Québec, Kodoye constate des tendances troublantes, ce qu’il n’hésite pas à qualifier de dérives fascisantes. Sur l’immigration, il souligne notamment la responsabilité des intellectuels et des partis traditionnels qui ont fini par faire le lit de l’extrême droite.

« Il faut qu’on dise clairement ce qui se passe, ce qu’ils sont » dit-il.

Xénophobie et montée de l’extrême droite

Ces dernières années, l’extrême droite québécoise, particulièrement active sur les réseaux sociaux, a fait de la xénophobie un instrument mobilisateur, d’après une analyse par le criminologue Samuel Tanner[5]. De nombreuses études démontrent à quel point le phénomène se mondialise et va de pair avec la montée de groupuscules d’extrême droite[6]. Au Québec, ces derniers tirent notamment leur inspiration de la France et des États-Unis[7].

La rhétorique antimigratoire ne se limite pas aux cénacles de Pégida Québec, impliqué dans le mouvement transnational de l’extrême droite connu pour son idéologie antimusulmane et xénophobe[8]. Si elle est parvenue à s’infiltrer dans les idées mainstream, c’est notamment grâce à des intellectuels tels que Bock‑Côté qui a cadré le débat public sur l’immigration et a renforcé certains amalgames, par exemple entre l’immigration et le déclin de la langue française, dit Hamon.

Les idées véhiculées par Bock‑Côté ont une portée internationale. Ces dernières années, l’intellectuel québécois jouit d’une certaine célébrité en France où il a trouvé une tribune pour faire avancer sa vision du monde[9]. Face à la menace présumée de l’immigration massive, il a exprimé sa solidarité avec les Français « qui ont été dépossédés de leur pays[10]. Un discours qui se rapproche dangereusement d’une théorie du complot chère à l’extrême droite européenne, le « grand remplacement ».

Les résonances entre les deux pays francophones n’ont rien d’anodin, observe Hamon. Ironie du sort, souligne-t-elle : Bock‑Côté est lui-même étranger en séjour à Paris.

Le discours du sociologue, dit Hamon, joue sur la peur de la disparition nationale : une anxiété bien réelle dans l’imaginaire collectif québécois où l’immigration représenterait une menace existentielle.

C’est un imaginaire qui puise ses racines dans une histoire douloureuse. D’après l’historien Pierre Anctil, les anxiétés actuelles autour de l’immigration s’expliquent par les traumatismes vécus par les francophones dans le contexte canadien tout au long du XXe siècle[11].

Depuis la Révolution tranquille, pourtant, l’identité québécoise s’est débarrassée de sa seule dimension ethnoreligieuse qui cède alors le pas au français comme socle commun. Les revendications linguistiques n’étaient pas antonyme d’une certaine ouverture sur le monde, comme en témoigne le fait que de nombreux ministres de l’Immigration sous des gouvernements indépendantistes, à savoir Gérald Godin (auteur d’un poème consacré aux migrants à la station de métro Mont-Royal) et Jacques Couture (héros des réfugiés indochinois) ont prôné des politiques migratoires ouvertes.

Le souverainisme linguistique et progressiste d’antan se revêt-il aujourd’hui de couleurs tout à fait différentes ?

« Les blessures historiques sont réelles, mais ce n’est pas aux nouveaux arrivants de les porter sur leurs épaules », dit Hamon. Elle pense que la méfiance grandissante envers les migrants risque de nuire, justement, à la cohésion de la société québécoise.

« Si au Québec on veut que le français s’impose, on devra présenter aux gens l’amour et pas la répression », dit Kodoye. À son avis, il faudrait explorer tous les moyens de promouvoir le français sans en faire « une langue d’oppression, une langue de colons, contre laquelle les gens vont se révolter, » ajoute-t-il.

Dans l’imaginaire collectif où s’amalgame langue et ethnie, le français –, cette langue censée avoir pour visée l’universel, — semble vivre sa propre crise identitaire.

CRÉDIT PHOTO: Abdallahh/Flickr

[1] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089457/propos-carlos-leitao-nationalisme-ethnicite . Alain Denault (sur les dérives identitaires à droite et à gauche) : https://www.ledevoir.com/lire/706023/coup-d-essai-alain-deneault-l-espace-du-doute

[2] https://www.ledevoir.com/politique/quebec/718200/pas-d-appetit-pour-l-independance-retorque-legault-au-pq

[3] https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2022-05-27/la-derive-conservatrice-du-nationalisme-quebecois.php ;

[4] https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mauritanie/mauritanie-trois-militants-anti-esclavagistes-condamnes-en-appel-a ; https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/mauritania

[5] Extrême droite au Québec : Un phénomène social et politique en croissance? (2022, mai 12). https://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/12/13/extreme-droite-au-quebec-un-phenomene-social-et-politique-en-croissance/

[6] Boeynaems, A., Burgers, C., & Konijn, E. A. (2021). When Figurative Frames Decrease Political Persuasion : The Case of Right-Wing Anti-Immigration Rhetoric. Discourse Processes, 58(3), 193‑212. https://doi.org/10.1080/0163853X.2020.1851121

[7] Au Québec, l’extrême droite cherche à surfer sur Charlottesville. (2017, août 21). Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/08/21/au-quebec-l-extreme-droite-cherche-a-surfer-sur-charlottesville_5174625_3222.html

[8] Facebook ferme la page de Pegida Québec | Le Devoir. (2017, février 17). Le Devoir. https://www.ledevoir.com/societe/491393/facebook-ferme-la-page-de-pegida

[9] Mathieu Bock-Côté : «L’assimilation, sujet crucial de la présidentielle». (2021, novembre 19). LEFIGARO. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/mathieu-bock-cote-l-assimilation-sujet-crucial-de-la-presidentielle-20211119

[10] Koba. (2022, janvier 13). Bock-Côté : « A l’échelle de l’histoire, l’immigration massive est une vraie révolution. Les Français sont dépossédés de leur pays, condamnés à l’exil intérieur (…) Les Français n’ont pas de pays de rechange ». Fdesouche. https://www.fdesouche.com/2022/01/13/mathieu-bock-cote-a-lechelle-de-lhistoire-limmigration-massive-est-une-vraie-revolution-les-francais-sont-depossedes-de-leur-pays-condamnes-a-lexil-interieur-les-francais-nont-p/

[11] https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/articles/ruptures-et-continuites-dans-la-representation-de-limmigration-une-analyse-preliminaire-du-journal-le-devoir-1910-1963

par Christopher John Chanco | Juil 12, 2021 | Analyses, Québec, Societé

Ce texte est la deuxième partie de cet article.

La réciprocité et la co-construction peuvent résumer le modèle québécois en matière de solidarité internationale. Les deux termes évoquent les rapports particuliers entre le gouvernement provincial, la société civile québécoise et leurs partenaires dans les pays en voie de développement. L’idée, c’est de favoriser une vraie réciprocité entre le Québec et le Sud, voire de « décoloniser » les connaissances et pratiques du développement international, déclare Nancy Burrows, chargée des programmes pour l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).

« Poursuivre la décolonisation des pratiques de coopération internationale » [i] a lancé le regroupement québécois à l’issue du meurtre de George Floyd et les mouvements antiracistes qu’il a déclenchés. En effet, la polémique autour du racisme systémique a donné un nouveau souffle aux actions que mène la société civile québécoise dans les pays défavorisés. La crise de Covid-19, dit Burrows, vient s’ajouter à l’urgence de revoir le rôle que la société québécoise pourrait jouer dans un monde. Un monde, poursuit-elle, qui ne peut plus supporter les « relations du pouvoir inégalitaires » qui nous ont conduits à l’impasse actuelle. Elle souhaite que les inégalités mises en relief par la crise sanitaire entraînent une prise de conscience de notre citoyenneté mondiale. « Nous sommes ensemble responsables de toute la planète », avance-t-elle, « même s’il y en a qui ont plus de responsabilités que d’autres. Nous, dans le Nord, par rapport aux dommages que nous avons faits dans le Sud. »

Solidarité, réciprocité, coopération, cogestion : ces mots reviennent fréquemment dans les discours et les documents de l’AQOCI ainsi que du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Ce dernier a depuis longtemps soutenu des projets de développement et de l’action humanitaire dans les pays en voie de développement : un partenariat renforcé par la relance récente des programmes québécois de solidarité internationale.

Cette collaboration étroite entre l’État québécois et la société civile soulève pourtant des problèmes importants qu’on entend interroger. La solidarité internationale, une notion pour le moins ambiguë, n’est pas à l’abri des tensions entre les aspirations nobles exprimées par les OCI et les ambitions d’autres acteurs qui jouent sur le terrain.

La solidarité à la québécoise

« En tant qu’organisme du Nord, notre objectif, ce n’est pas de dire à nos partenaires africains quoi faire » ni d’encourager le « volontourisme » de la part des bénévoles québécois, relève Burrows. Elle donne l’exemple des programmes qui invitent des jeunes d’Afrique ou d’Amérique latine à venir en séjour au Québec et favorisent ainsi l’échange entre les bénévoles québécois et leurs homologues du Sud. Les organismes québécois, poursuit-elle, portent une attention particulière aux besoins de leurs partenaires locaux et visent à consolider leur autonomie d’action. Dans tous leurs projets, c’est un travail de co-construction.

Ce modèle qui se veut un exemple de coopération nord-sud vise, souligne Burrows, la transformation sociale à l’échelle globale. L’idéalisme qu’il incarne revient aux origines de l’Association et à la notion même de la « solidarité internationale » dans le contexte québécois.

Fondée en 1976, l’AQOCI est née de l’élan progressiste et tiers-mondiste qui a suivi la Révolution tranquille[ii] . Les aspirations nationales québécoises étaient alors en pleine évolution. Parmi les plus radicaux, certains voulaient inciter les Québécois à s’engager dans les mouvements anticoloniaux du tiers-monde.[iii] Au départ, l’Association regroupait des humanitaires, des organismes du développement international, des personnages de gauche ainsi que des missionnaires catholiques. Ils militaient auprès des gouvernements provincial et fédéral pour revendiquer des rapports plus égalitaires entre le Nord et le Sud. Dans une province voulant se doter de sa propre politique extérieure, ils lancèrent de nombreuses campagnes pour que la société québécoise agisse en faveur de la justice globale[iv].

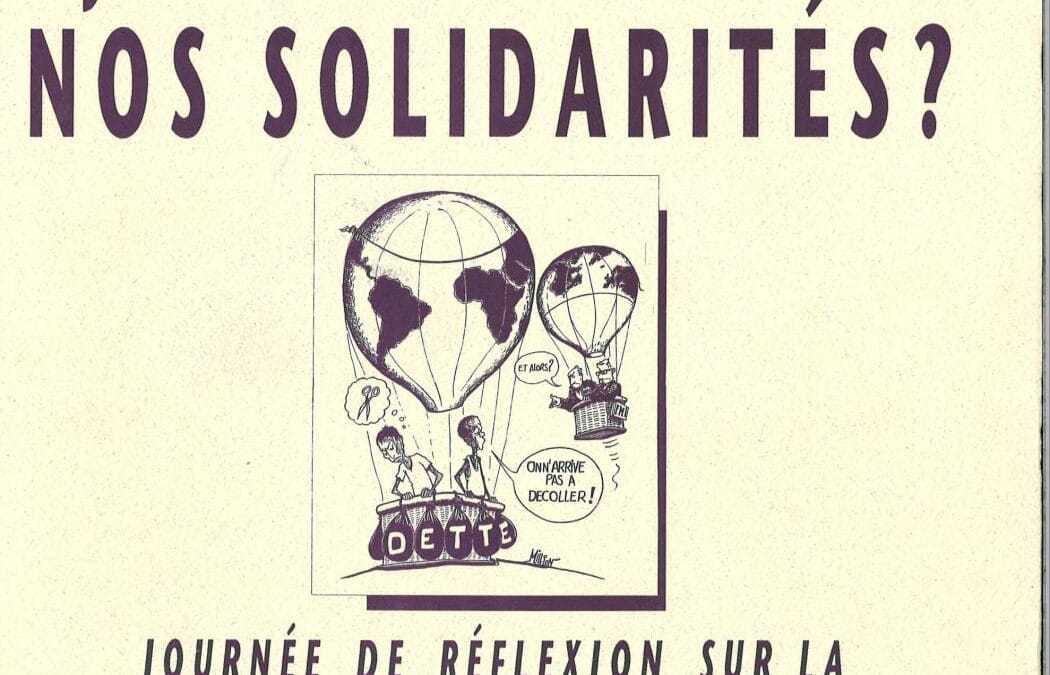

L’AQOCI est un vétéran du Forum social mondial[v], lieu de rencontre des altermondialistes qui contestent les prémisses de la « globalisation néolibérale[vi] ». Depuis les années 1980, ses membres se sont engagés dans les débats autour de la question de la dette et les modes de production et de consommation qui accroissent les disparités dans la qualité de vie entre pays. Pour eux, les pays du Sud se sont empêtrés dans un modèle économique qu’on leur a imposé en faveur des entreprises et créanciers des pays riches. L’aide au développement a également fait l’objet de critiques. Les états riches, dont le Canada, l’ont parfois instrumentalisée au nom de motifs qui n’ont guère à voir avec l’altruisme humanitaire[vii]. Par exemple, l’aide se voit souvent conditionnée aux ajustements structurels qui facilitent les investissements du secteur privé du pays donateur. Ce dispositif a favorisé les profits des entreprises canadiennes, notamment les industries extractives, au détriment des populations locales d’Afrique et d’Amérique latine[viii].

Les revendications des OCI atteignent leur paroxysme dans la Déclaration du Québec lancée en 2006[ix]. S’inspirant d’une « vision commune du développement et de la solidarité internationale », ils s’opposaient à « la domination des logiques commerciales et financières de l’économie » et à l’affaiblissement des États souverains. Ce fut la riposte de la société civile québécoise à la Déclaration de Paris qu’avaient adoptée les gouvernements des pays riches dont la conception dominante de l’aide et du développement demeure intacte.

La « solidarité » comme outil d’influence

Si le gouvernement canadien a fait preuve de la realpolitik dans ses rapports avec le Sud, est-ce que le Québec échappe à la même logique ? Il convient de rappeler que le Québec n’étant pas un pays souverain, les affaires étrangères restent de la compétence d’Ottawa. Difficile d’imaginer l’État québécois négocier directement avec des pays du Sud sur la question de l’aide internationale. Déjà dans les années 1970, l’aide au développement faisait l’objet d’une rivalité intense, bien qu’indirecte, entre Ottawa et Québec. Auprès des pays africains qu’ils convoitaient, c’était une bataille d’influence, ne serait-ce que dans le cadre de la Francophonie.[x]

Depuis lors, le Québec se contente d’entretenir des liens bilatéraux avec les pays du Sud au travers d’une diplomatie qui se fait au niveau de la société civile. En 2005, les OCI se sont réjouis d’être situés au cœur de la diplomatie québécoise et ce, contrairement au gouvernement fédéral qui, à l’époque, ne leur avait pas encore accordé une telle reconnaissance. La Déclaration du Québec souligne l’importance de « favoriser le développement de la société civile, tant ici que dans les pays du Sud, comme interlocutrice et partenaire à part entière des gouvernements. » [xi]

Certes, le Québec mène une politique internationale unique de son genre. Aucune autre province canadienne d’ailleurs ne s’est dotée de son propre ministère d’affaires étrangères. Bien que le MRIF entretienne des liaisons avec d’autres pays dans plusieurs sphères, sur le plan de la solidarité internationale, son action se déploie principalement par l’entremise des organismes de la société civile.

Alors que la province met en avant le rôle des OCI, on dirait qu’elle se sert indirectement d’eux pour accroître son influence à l’étranger. Si l’élan humanitaire qui anime la solidarité internationale n’est pas remis en question, d’aucuns ne cachent qu’il s’agit également d’un « outil de diplomatie et de rayonnement » pour tisser « des liens et des relations durables avec les pays de l’espace francophone » comme l’a affirmé la ministre Nadine Girault, lors du 25e anniversaire du programme Québec sans frontières l’année dernière[xii]. À ce titre, la diplomatie québécoise dispose d’autres instruments, tels que la Francophonie. L’implication de la province canadienne se traduit par un investissement de plus de cent mille dollars au Fonds de solidarité de l’Organisation internationale de la Francophonie, plus récemment pour renforcer la résilience des femmes haïtiennes pendant la pandémie : un projet mis en œuvre par un autre OCI, Terre sans frontières.[xiii]

De son côté, la Belle Province profite à sa propre manière des liens historiques et linguistiques avec certaines régions prioritaires dont Haïti, l’Afrique francophone, l’Amérique latine et les Antilles. Elle mise sur la solidarité internationale et les connaissances obtenues par les Québécois qui y sont engagés pour appuyer ses autres intérêts. En Afrique de l’Ouest et au Maghreb, par exemple, le Québec a ouvert de nouvelles délégations diplomatiques, renforçant ses partenariats économiques dans les domaines de l’énergie verte, de l’infrastructure et de la gestion environnementale. D’après le ministère, la province se fonde sur « son action en solidarité internationale et son appartenance à la Francophonie pour accroître ses échanges avec ses partenaires africains. » Dans le but d’établir une véritable passerelle Québec-Afrique, les organismes québécois de coopération internationale, bien ancrés dans le continent africain, ont déjà entamé les premières étapes[xiv]. La société civile constitue manifestement l’un des rouages de la diplomatie québécoise.

Quelles que soient les motivations du gouvernement québécois, il vaudrait mieux que les OCI agissent sans préjudice à leur indépendance primordiale. Les organismes de la société civile sont susceptibles d’être instrumentalisés par l’État ou par le secteur privé, se livrant aux logiques technocratiques et commerciales qu’ils ont autrefois critiquées. Pour certains détracteurs de l’aide internationale, l’idée même du « développement », et le rôle que joue la société civile, devrait être interrogée[xv]. Sans tomber dans l’exagération, les OCI courent au moins le risque de l’apolitisme envers les acteurs — gouvernements ou autres — auxquels ils sont redevables des subventions.

On se heurte ainsi aux limites à la solidarité internationale. Car, le noble idéal cache des tensions concrètes entre les intérêts commerciaux, géopolitiques et humanitaires qui interviennent sur le terrain. L’Afrique en offre une mise au point. Cet automne, le MRIF lancera une « stratégie territoriale africaine » où la solidarité internationale occupera une place centrale aux côtés de l’Économie. Jusqu’ici, ce sont les sociétés minières canadiennes et québécoises qui semblent avoir le plus profité des liens tissés avec le continent, même si le Québec réfléchit à y varier ses engagements. Dans un article pour Jeune Afrique, Patrice Malacort, émissaire du Québec auprès du Conseil canadien pour l’Afrique dit que « le gouvernement québécois veut sortir du “tout minier” et diversifier son action sur le continent[xvi]. » Alors que la plupart des entreprises minières canadiennes ont leurs sièges sociaux à Toronto, les actionnaires québécois, comme l’ancien Semafo au Burkina Faso [xvii], se lancent eux aussi dans une véritable ruée vers l’or[xviii].

Continuités néocoloniales ou développement à visage humain ? Reste à voir si la solidarité québécoise sera à la hauteur des attentes et des besoins du Sud.

[i] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « L’AQOCI tient à exprimer toute sa solidarité avec les groupes et les personnes qui subissent et dénoncent le racisme systémique », 14 juillet 2020. https://aqoci.qc.ca/l-aqoci-tient-a-exprimer-toute-sa-solidarite-avec-les-groupes-et-les-personnes/.

[ii] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Historique », 21 décembre 2011. https://aqoci.qc.ca/historique/.

[iii] Sean Mills. Contester l’Empire: Pensée Postcoloniale et Militantisme Politique à Montréal, Éditions Hurtubise, 2011.

[iv] « Ligne du temps – Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) ». Consulté le 17 juin 2021. https://aqoci.qc.ca/ligne-du-temps/.

[v] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « L’AQOCI active au sein du Forum social mondial! », 3 août 2016. https://aqoci.qc.ca/l-aqoci-active-au-sein-du-forum/.

[vi] Martine, Letarte. « Forum social mondial – L’Afrique demande le respect de sa souveraineté ». Le Devoir, 31 juin 2007. https://www.ledevoir.com/monde/afrique/129247/forum-social-mondial-l-afrique-demande-le-respect-de-sa-souverainete.

[vii] Gordon, Todd. Imperialist Canada, ARP Books, 2010.

[viii] Dubé-Belzile, Alexandre. « L’impérialisme canadien : par-delà le développement et le multiculturalisme (2/2) ». Revue L’Esprit libre, 6 octobre 2018. https://revuelespritlibre.org/limperialisme-canadien-par-dela-le-developpement-et-le-multiculturalisme-22.

[ix] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Déclaration du Québec – Responsables aussi du monde », 18 juillet 2011. https://aqoci.qc.ca/declaration-du-quebec/.

[x] Duguay, Gilles. Le Triangle : Québec-Ottawa-Paris, Septentrion, 2010 : 345-350.

[xi] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Déclaration du Québec – Responsables aussi du monde », 18 juillet 2011. https://aqoci.qc.ca/declaration-du-quebec/

[xii] Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. 25 ans de solidarité internationale : les 8 000 visages de Québec sans frontières, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=wNu5HLVuNZA.

[xiii] Terre Sans Frontieres. « La Francophonie Avec Elles ». Consulté le 25 juin 2021. https://terresansfrontieres.ca/la-francophonie-avec-elles/.

[xiv] Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. « La passerelle Québec-Afrique : la ministre Girault dévoile son plan pour une nouvelle ère des relations avec l’Afrique ». Consulté le 17 juin 2021. https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/18680.

[xv] Enjalbert, Vincent. « Gilbert Rist, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale ». Lectures, 19 juin 2013. http://journals.openedition.org/lectures/11782.

[xvi] Roger, Benjamin. « Le Québec à la conquête de l’Afrique francophone – Jeune Afrique ». JeuneAfrique.com (blog), 25 août 2019. https://www.jeuneafrique.com/mag/819368/politique/le-quebec-a-la-conquete-de-lafrique-francophone/. Voici aussi Caslin, Olivier. « Québec-Afrique : « Nos entreprises profitent peu des opportunités qu’offre le continent » – Jeune Afrique ». JeuneAfrique.com, 30 août 2019. https://www.jeuneafrique.com/mag/819359/economie/quebec-afrique-nos-entreprises-profitent-peu-des-opportunites-quoffre-le-continent/.

[xvii] Dubuc, André. « Un nouveau chapitre s’ouvre pour Semafo ». La Presse, 28 mai 2020. https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-05-28/un-nouveau-chapitre-s-ouvre-pour-semafo.

[xviii] Caslin, Olivier. « Or : les compagnies minières canadiennes à l’assaut de l’Afrique de l’Ouest – Jeune Afrique ». JeuneAfrique.com, 7 janvier 2019. https://www.jeuneafrique.com/mag/692474/economie/or-les-compagnies-minieres-a-lassaut-de-lafrique-de-louest/.

par Christopher John Chanco | Juil 12, 2021 | Analyses, Québec, Societé

« La crise de Covid-19 a illustré et exacerbé les inégalités et les injustices à travers le monde » martèle Nancy Burrows, membre de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).[i] À titre d’exemple, dit-elle, l’accès aux vaccins qui se déploient à deux vitesses entre les pays riches et ceux en voie de développement.[ii] Alors que le Québec se déconfine, il y aurait largement de quoi faire pour répondre aux besoins criants des populations du Sud. Burrows souhaite voir une volonté renouvelée, de la part de la société québécoise, de redresser les inégalités mondiales que la crise sanitaire a mises en relief.

Son association regroupe une soixantaine d’organismes de coopération internationale (OCI) dont Oxfam Québec, Terre sans frontières et le Carrefour de solidarité internationale. Que ce soit en Amérique latine, en Afrique, à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, ces organismes dirigent un éventail de projets sous le signe de la solidarité internationale : l’aide humanitaire, les microprojets d’entrepreneuriat, la démocratisation et la sensibilisation.

Encourager l’engagement citoyen est un dossier que Burrows a particulièrement à cœur. En tant que chargée de l’Éducation à la citoyenneté mondiale pour l’AQOCI[iii], elle aide les organismes qui cherchent à conscientiser les Québécois face aux enjeux comme le dérèglement climatique et la justice migratoire. Ils le font à travers des visites scolaires et les Journées québécoises de la solidarité internationale[iv], portant une attention particulière aux problèmes politiques et socioéconomiques des pays en développement.

« On souhaite pouvoir continuer à sensibiliser des gens à l’importance de construire ensemble un monde équitable, juste, solidaire et pacifique, » poursuit Burrows. Seulement, au-delà de belles paroles, l’argent est indispensable. La solidarité passe par le portefeuille. À cet égard, le gouvernement québécois n’est pas un partenaire négligeable. Sur le plan de la solidarité internationale, les organismes membres de l’AQOCI sont les principaux acteurs, avec l’appui financier et institutionnel du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Pour le gouvernement québécois, la société civile se trouve ainsi au cœur de son action à l’international. S’ils œuvrent pour venir en aide aux pays vulnérables, ils servent également, d’après la ministre Nadine Girault, à « faire rayonner l’expertise québécoise à l’étranger. »[v]

Un tel partenariat entre un gouvernement provincial et la société civile n’existe nulle part ailleurs au Canada. Le contexte de la pandémie semble avoir renforcé cette collaboration étroite. Quel rôle ce modèle singulièrement québécois peut-il jouer dans l’avenir?

Programmes de solidarité internationale

Jusqu’au mois dernier, trois mécanismes constituaient les principaux dispositifs de solidarité internationale du gouvernement québécois : Québec sans frontières (QSF), le Programme québécois de développement international et le Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale. Ils ont permis la réalisation d’une grande diversité d’actions adaptées aux compétences des organismes qui les mettent en œuvre au Québec et dans les pays du Sud. Le QSF, par exemple, avait pour but d’encourager le bénévolat dans les pays en développement. Les deux autres, quant à eux, finançaient des projets de développement, d’éducation populaire et d’aide humanitaire.

Sur le site web du MRIF sont listés des milliers de projets qui ont reçu son appui financier par l’intermédiaire de ces programmes depuis 1995.[vi] Une vingtaine de projets sont en cours dans 16 pays de l’Afrique francophone, en Amérique latine et en Haïti, selon Sylvie Leclerc, chargée de communications du MRIF. Ils œuvrent dans de nombreux domaines tels que la santé, la sécurité alimentaire et les droits de la personne.

Bien que le financement vienne du gouvernement québécois, celui-ci mise sur les organismes de la société civile pour agir sur le terrain. Au Burkina Faso, Oxfam-Québec compte sur les subventions des programmes de solidarité internationale depuis plusieurs années. L’un de ses projets vise à inculquer les valeurs démocratiques et la transparence politique à la jeunesse. « On accompagne les jeunes burkinabés et facilite le dialogue avec les parlementaires pour qu’ils tiennent compte de leurs revendications et besoins, » dit Catherine Bui, directrice principale des programmes d’Oxfam. « L’idée est vraiment de favoriser la participation citoyenne. »

La mise en œuvre de tels projets se conforme aux cadres normatifs des trois programmes,[vii] chacun duquel s’inscrit dans une vision de bonne gouvernance, de droits humains ou de l’égalité entre les sexes : les valeurs de la société québécoise telles que formulées par le gouvernement québécois et les OCI. La plupart des projets ayant reçu les subventions du Québec se concentrent également sur certaines régions qui sont prioritaires pour la province, dont les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest et du Moyen-Orient.

Pour L’Humanité et Inclusion-Canada, le Québec est un partenaire de longue date, selon Gabriel Perriau. Son organisme intervient dans plusieurs pays afin d’améliorer les services de soins aux personnes en situation de handicap et pour faciliter leur insertion professionnelle. Au Liban, le ministère avait soutenu une réponse d’urgence pour les besoins psychosociaux des personnes déplacées par le conflit syrien. « Suivant les explosions ayant eu lieu à Beyrouth », poursuit Perriau, il « apporte un soutien actuellement afin qu’on accompagne des partenaires locaux dans l’adoption de pratiques inclusives dans les secteurs de l’éducation et de la protection des enfants. »

Québec sans frontières 2.0

À la suite des consultations menées avec les OCI depuis 2019, le gouvernement québécois a lancé, en mai, une refonte des trois anciens programmes en un. Le nouveau programme vise à faciliter l’accès des OCI au soutien financier et à simplifier les démarches pour y accéder. Reprenant le nom de l’ancien QSF, il augmente les subventions accordées aux organismes de la société civile.

Par rapport au budget fédéral de l’aide internationale, les sommes sont modestes, mais assez remarquables pour une province canadienne. Dans son ensemble, le nouveau QSF sera doté d’un financement de plus 6 millions dollars, soit une hausse de 33 % de l’aide maximale allouée aux projets des organismes par rapport aux années passées[viii].

Depuis l’été dernier, ce nouveau dispositif a permis d’élargir l’appui financier aux OCI agissant dans le cadre d’un plan de soutien lancé dans le contexte de la pandémie[ix]. Selon le ministère, cela a donné un coup de pouce à un secteur qui génère des centaines d’emplois dans la province. Le gouvernement québécois avait également « assoupli certaines exigences pour permettre la poursuite des projets en cours et les adapter au contexte de la pandémie, » dit Leclerc. Oxfam-Québec a pu ainsi recevoir de l’aide pour sa réponse humanitaire en Inde où la pandémie poursuit ses ravages.

C’est la crise sanitaire, justement, qui aurait incité les réformes des programmes de solidarité internationale. Jusque-là, les OCI se bornaient aux projets déjà approuvés avec des mandats très précis en fonction des exigences des anciens programmes. Certains avaient alors les mains liées, faute de souplesse nécessaire pour pouvoir répondre rapidement à l’urgence de la situation émergente.

Le nouveau programme rectifie ces problèmes soulevés depuis longtemps par les OCI, soutient la Direction de la Francophonie et de la solidarité internationale du ministère. Entre autres, à travers « une plus grande prévisibilité en matière de planification et de financement. »

L’AQOCI, qui agit comme porte-parole et intermédiaire entre ses membres et le ministère, a vivement salué l’annonce.[x] « Les organismes ont constaté une certaine lourdeur administrative, » qui pesait sur leurs épaules, poursuit Burrows. Les réformes, explique-t-elle, réduisent considérablement la paperasse. Les OCI étaient censés soumettre plusieurs demandes de financement aux trois programmes. Désormais ils ne seront obligés de se présenter qu’à un seul guichet. Plus important, les subventions seront axées davantage sur « la mission globale » des OCI. Étalées sur trois ans, elles couvriront un plus large champ de dépenses dont les frais salariaux et coûts de loyer, l’encadrement des bénévoles et l’aide humanitaire, en plus des projets ponctuels.

Aux yeux de Perriau, le nouveau programme « apparaît englobant et adapté aux différentes réalités des organisations de coopération internationale du Québec. » Il leur permettra plus de flexibilité pour planifier les projets à mettre en œuvre chaque année, d’autant plus qu’ils peuvent toujours s’appuyer sur le gouvernement canadien et les programmes d’Affaires mondiales Canada. En effet, la concurrence, sinon la complémentarité d’efforts entre le fédéral et le provincial en matière d’aide internationale s’avèrent favorables aux OCI. Les organismes québécois et leurs partenaires dans le Sud, par extension, profitent ainsi de l’appui financier des deux paliers du gouvernement, ce qui leur garantit une certaine durabilité. C’est un dispositif que Bui d’Oxfam Québec juge avantageux pour des organismes comme le sien. Oxfam maintient une présence autonome au Québec par rapport au reste du Canada. « C’est l’une des particularités du contexte québécois, » dit-elle.

Une relation particulière

Depuis sa fondation, l’AQOCI et ses membres ont travaillé en étroite liaison avec le ministère, notamment avec la Direction de la Francophonie et de la Solidarité Internationale. Dans la gestion des programmes de solidarité internationale, les deux partis ont entretenu de bons rapports. La restructuration du programme QSF, rappelle Burrows, était le produit d’au moins deux ans de dialogue entre le gouvernement québécois, l’AQOCI et ses membres pour trouver un consensus qui répondrait au mieux à leurs besoins.

Par le passé, ils ont pu contribuer à l’élaboration des normes et politiques encadrant les programmes de solidarité internationale. Ils ont travaillé en lien direct avec la Direction de la solidarité internationale. Burrows croit que cette cogestion est unique dans le contexte québécois, surtout par rapport à d’autres ministères dont les liens avec les organismes communautaires ne sont pas toujours aussi chaleureux. Sur le terrain, en plus, les OCI profitent d’une vaste marge de manœuvre même s’il y a « des normes à suivre et des comptes à rendre » dit Bui d’Oxfam Québec. Pour sa part, Gabriel Perriau d’Humanité et Inclusion espère que « la collaboration de confiance et de longue date avec le MRIF se poursuivra dans l’avenir. »

Toutefois, les rapports étroits entre le gouvernement québécois et la société civile soulèvent la question de leur indépendance. Par ailleurs, le soutien accordé aux OCI peut changer en fonction des caprices du parti politique au pouvoir, en l’occurrence la Coalition Avenir Québec.

L’aide internationale aux pays vulnérables se voit souvent reléguée au dernier rang des priorités politiques, quand elle n’est pas en première ligne pour les coupes budgétaires. Au niveau fédéral, les libéraux au pouvoir ont récemment fait l’objet de critiques dans ce sens[xi]. Pendant les années Harper, les rapports entre la société civile et le gouvernement fédéral étaient, pour le moins, difficiles[xii].

Les caquistes, fortement critiqués en raison de leurs positions sur l’immigration, le racisme et les droits des minorités, ont néanmoins suivi l’exemple des gouvernements québécois successifs dans leur appui de la solidarité internationale. Cette continuité peut sembler paradoxale. D’autant plus qu’à l’égard du rôle que le Québec devrait jouer dans le monde, la CAQ, un parti de droite, et la base du milieu associatif québécois ne s’accordent sûrement pas sur tous les points.

Bien que l’AQOCI regroupe des gens avec, sans doute, une grande diversité d’orientations idéologiques, la notion même de solidarité internationale s’apparente à une vision foncièrement de gauche. Pour sa part, l’Association n’a pas hésité à déployer le terme contesté « racisme systémique »[xiii], dont l’existence dans la société québécoise est niée par M. Legault[xiv]. Sous le prisme de la justice migratoire, certains organismes ont critiqué les deux paliers du gouvernement en matière d’accueil des réfugiés[xv]. Ils s’en sont pris d’ailleurs à la mondialisation néolibérale[xvi] qui a exacerbé les inégalités mondiales contre lesquelles l’aide internationale pourrait servir de pansement. Un tel menu gauchiste ne se trouve-t-il pas aux antipodes de la CAQ ?

Certes, les réformes apportées aux programmes de solidarité internationale incarnent une certaine vision caquiste : un soutien accru des OCI en région, un langage d’« optimisation » et d’efficacité inspiré du monde des affaires, et en outre, un virage vers la « diplomatie économique »[xvii] animé par une logique néolibérale à la recherche de nouveaux marchés dans les pays en développement.

Il n’empêche qu’au fond, la société civile québécoise constate une stabilité dans ses rapports avec l’équipe du MRIF et ce, peu importe la couleur des locataires de l’Assemblée nationale. « Évidemment la vision du gouvernement peut changer, mais ce soutien aux OCI demeure constant, » souligne Burrows. « Ce sont de bons alliés qui soutiennent le travail des groupes de coopération internationale sur le terrain. »

Cet article est suivi par une deuxième partie.

[i] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « À propos ». Consulté le 25 juin 2021. https://aqoci.qc.ca/a-propos-aqoci/.

[ii] Thibodeau, Marc. « Vaccination | Un monde à deux vitesses ». La Presse, 23 mai 2021. https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-05-23/vaccination/un-monde-a-deux-vitesses.php.

[iii] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Éducation à la citoyenneté mondiale ». Consulté le 17 juin 2021. https://aqoci.qc.ca/education-a-la-citoyennete-mondiale/.

[iv] « Ressources ». Consulté le 17 juin 2021. https://jqsi.qc.ca/?ressources.

[v] Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie. « Lancement du Nouveau Québec sans frontières – Le gouvernement du Québec dévoile un nouveau programme en solidarité internationale et lance son premier appel à propositions ». Consulté le 11 mai 2021. https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-nouveau-quebec-sans-frontieres-le-gouvernement-du-quebec-devoile-un-nouveau-programme-en-solidarite-internationale-et-lance-son-premier-appel-a-propositions-894568547.html.

[vi] MRIF – Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. « Recherche de projets de solidarité ». Consulté le 17 juin 2021. https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/solidarite-internationale/projets/recherche?periodeId=&programmeId=&organismeId=&territoireId=§eurId=.

[vii] Ex. MRIF, Cadre normatif, Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale (URL)

[viii] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Lancement du Nouveau Québec sans frontières », 6 mai 2021. https://aqoci.qc.ca/lancement-du-nouveau-quebec-sans-frontieres/.

[ix] Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. « Plan de soutien aux organismes de coopération internationale ». Consulté le 21 mai 2021. https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/plan-de-relance/actions-solidarite-internationale.

[x] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « L’AQOCI se réjouit du lancement du nouveau programme en solidarité internationale », 6 mai 2021. https://aqoci.qc.ca/laqoci-se-rejouit-du-lancement-du-nouveau-programme-en-solidarite-internationale/.

[xi] Brown, Stephen. « Budget fédéral 2021 : aide au développement ». Open Canada, 29 avril 2021. https://opencanada.org/fr/budget-federal-2021-aide-au-developpement/.

[xii] « Harper Lite? The Trudeau Government on Foreign Aid – Centre for International Policy Studies ». Consulté le 17 juin 2021. https://www.cips-cepi.ca/2017/04/02/harper-lite-the-trudeau-government-on-foreign-aid/.

[xiii] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « L’AQOCI tient à exprimer toute sa solidarité avec les groupes et les personnes qui subissent et dénoncent le racisme systémique », 14 juillet 2020. https://aqoci.qc.ca/l-aqoci-tient-a-exprimer-toute-sa-solidarite-avec-les-groupes-et-les-personnes/.

[xiv] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Combattre le racisme systémique? Oui … mais comment? », 5 février 2021. https://aqoci.qc.ca/combattre-le-racisme-systemique-oui-mais-comment/.

[xv] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Femmes, filles et justice migratoire », 8 mars 2021. https://aqoci.qc.ca/femmes-filles-et-justice-migratoire/.

[xvi] Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). « Déclaration du Québec – Responsables aussi du monde », 18 juillet 2011. https://aqoci.qc.ca/declaration-du-quebec/.

[xvii] Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. « Vision internationale du Québec ». Consulté le 17 juin 2021. https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/vision-internationale-quebec.