par Marie-Michèle Beaudoin | Avr 5, 2021 | Analyses, Culture, Societé

Pour lire les autres textes de cette série:

- (Partie 1) Ce que nous nommons doit nous répondre : magie mise à l’œuvre avec arkadi lavoie lachapelle et ses collaborateur·ice·s dans Jour de fête! : expérience de naissance imminente (2019)

- (Partie 2) Les transmissions (in)visibilisées

Nos récits de naissance ne se terminent jamais vraiment, en un sens. Ils s’étendent et se resserrent à travers le temps, continuant d’approfondir notre lien à nos mères et à celleux qui produisent et reproduisent le monde pour nous donner de nouveau naissance chaque jour1.

Cette parole d’Alana Apfel, doula et activiste, exprime un sens cyclique et réverbérant du temps qui permet de saisir l’idée de reproduction sur plusieurs dimensions. Celle-ci peut être comprise au sens de la reproduction biologique humaine; le fait de donner naissance à des enfants qui prolongeront la vie de leurs ancêtres; ou encore dans le sens que lui ont donné plusieurs féministes matérialistes, soit toute activité permettant de soutenir et de perpétuer la vie, une forme d’économie du vivant. Dans une dimension plus symbolique, la description de Starhawk de la culture comme « un ensemble de récits que nous nous racontons sans relâche2 » peut exprimer le sens étendu qu’accorde Apfel aux récits de naissance : la manière dont nous nous reproduisons en nous racontant. Les récits de naissance tracent des filiations entre des corps, entre des personnes, à une échelle familiale, communautaire et culturelle; ils créent des liens, faisant tenir ensemble des corps, créant une continuité en soi-même et avec les autres par le fait de pouvoir se raconter. Cependant, ce sont ces mêmes récits, racontés à répétition, qui peuvent aussi maintenir certaines expériences dans l’ombre.

Si le modèle initiatique de Brabant exploré dans la deuxième partie de cet article montrait comment la douleur, conscientisée et consentie, peut être une source de force pour les groupes marginalisés, elle est aussi souvent le siège d’une violence insidieuse. Dans certaines structures institutionnelles, une expérience douloureuse peut ne pas être reconnue comme violente et être banalisée comme « allant de soi ». Cette normalisation pourrait être décrite comme un amas de stéréotypes, un ensemble de récits discriminatoires camouflant la nature violente d’une expérience partagée par un groupe marginalisé. La dimension expérientielle se trouve alors dissimulée sous une rhétorique qui peut aller jusqu’à priver les personnes elles-mêmes des mots pour nommer cette violence, pour faire sens de l’impression laissée par cette expérience. La violence se trouve ainsi reproduite dans un système, parce que transmise et soutenue par des récits qui la portent.

La justice reproductive

Le concept de justice reproductive, dans le contexte de l’accompagnement à la naissance, a justement permis aux féministes racisées et autochtones des États-Unis de rendre visibles des violences qui étaient écartées dans le mouvement pro-choix du féminisme majoritaire blanc. Loretta Ross, fondatrice du collectif SisterSong3 aux États-Unis et militante pour la justice reproductive, utilise les termes « punitions reproductives4 » ou « oppressions reproductives5 » pour nommer les violences étatiques et institutionnelles qui affectent plus particulièrement les femmes racisées. Pour elle, l’oppression reproductive a un impact sur les décisions des femmes en matière de santé reproductive. Elle se manifeste « […] à travers des mesures discriminatoires de placement des enfants à l’extérieur de leurs familles, à travers la criminalisation de la grossesse, les restrictions à l’immigration, l’interdiction pour les personnes LGBTQ d’avoir des enfants ainsi que les avortements forcés pour les femmes incarcérées6 ». Pour les communautés autochtones ainsi que les personnes racisées et trans, ces oppressions reproductives vont jusqu’à la stérilisation forcée.

Un modèle intersectionnel

En soulevant ces réalités violentes et en montrant la manière dont les différents contextes conditionnent les choix des personnes qui accouchent, le concept de justice reproductive, toujours selon l’autrice, « […] aide à traverser les traumatismes, le mépris et les maltraitances que nous subissons, mais également à imaginer un futur hypothétique différent dans lequel nos décisions concernant la reproduction seront soutenues et accompagnées d’un point de vue social et économique7 ». La justice reproductive permet d’entamer une guérison, donne espoir et s’écarte du goût amer que laissaient les discours du mouvement pro-choix. Il s’agit d’une critique du système néolibéral actuel, où la rhétorique du choix est problématique.

En effet, dans un contexte capitaliste où la possibilité de faire des choix est grandement conditionnée par le capital social et économique des individus, il est essentiel d’examiner quels sont les freins aux choix en matière de reproduction. Par exemple, la possibilité d’accoucher à domicile ou dans une maison de naissance plutôt qu’à l’hôpital varie considérablement selon la classe sociale des individus. Comme le souligne la doula Alana Apfel, la diversification des choix est essentielle à l’empowerment des personnes qui accouchent. Cependant, pour que les communautés marginalisées aient plus de pouvoir de choisir, il faut critiquer le système de privilèges que soutient l’organisation socioéconomique en place et nommer les formes d’oppression et d’assujettissement qui traversent actuellement les institutions. Sans cela, ce seront toujours les personnes les plus nanties qui auront accès à ce qui se trouve en marge du modèle hégémonique8. Ce modèle, selon les sages-femmes présentes à la discussion à Dazibao (le point de départ de cette réflexion est plus amplement présenté dans la première partie de cet article), se résume à un accompagnement à la grossesse par un médecin et un accouchement à l’hôpital avec péridurale en position gynécologique.

Ainsi, en réfléchissant plus franchement sur la manière dont les dynamiques collectives affectent les personnes dans leur singularité, le mouvement pour la justice reproductive se veut en continuité avec les théories féministes intersectionnelles et les pratiques du self-help. Ces mouvements politiques et théoriques initiés par les femmes racisées, en particulier les femmes afro-américaines, sont sollicités dans le contexte de la lutte pour les droits reproductifs. Comme le décrit Ross, il s’agit d’un changement de paradigme qui inclut les enjeux discutés par le mouvement pro-choix, c’est-à-dire le droit à l’avortement dans une perspective d’égalité des genres. Le mouvement tente d’induire une pratique où la base communicante entre les individus de diverses communautés vivant des réalités différentes est étendue, en prenant en compte la spécificité comme les divergences, ainsi que les croisements entre les expériences des personnes donnant naissance. Cette pratique vise à réfléchir sur la manière dont l’identité religieuse, ethnique, de genre et de classe ainsi que l’orientation sexuelle, par exemple, peuvent avoir une incidence sur les possibilités en termes de reproduction et à militer pour que les besoins et les droits des communautés marginalisées et de chaque individu soit respectés.

Accouchement et racisme systémique au Québec

Au Québec, le modèle militant de la justice reproductive est soutenu entre autres par des accompagnantes à la naissance (doulas) comme Ariane9, complice d’arkadi à Dazibao, et Hirut Melaku10. Dans leur pratique militante, toutes deux rappellent comment l’expérience de la grossesse des personnes racisées est teintée par le racisme systémique.

Voix forte de ce mouvement, Melaku met en relief les enjeux de classe et de race dans les milieux de l’accompagnement à la naissance et fait le parallèle entre la réalité des femmes noires aux États-Unis et au Québec11. Elle souligne le nombre plus fréquent d’interventions lors des accouchements ainsi que le nombre supérieur de naissances prématurées chez les personnes noires aux États-Unis, tous milieux socioéconomiques confondus. Des chiffres mettent en relief comment le stress chronique lié à l’expérience du racisme au quotidien a un effet considérable sur les corps des personnes racialisées12, entre autres sur les niveaux d’hormones qui peuvent entraîner des naissances prématurées. Cependant, au Québec, l’absence de données sur le sujet rend impossible ce genre d’analyse. Si la doula souligne que cette absence est « une façon de nier les discriminations systémiques que subissent les personnes racisées dans le système de santé13 », elle avance l’hypothèse que la réalité des femmes au Québec est certainement similaire à celles des femmes aux États-Unis.

Dans les deux pays, les soins prodigués aux personnes enceintes diffèrent selon leur appartenance ethnique; une discrimination qui a des effets directs sur leur santé et sur leurs grossesses. Comme l’affirme Melaku, ce traitement déshumanisant s’inscrit dans une histoire précise. La gynécologie et l’obstétrique sont des sciences médicales qui se sont développées par le biais d’expériences faites sur des femmes noires non consentantes. En effet, à l’époque où l’esclavage était chose commune au Québec et ailleurs, les personnes noires étaient déshumanisées, traitées comme des propriétés, et l’expérimentation médicale sans médication ou anesthésie se pratiquait en toute impunité. Cette violence continue de hanter le corps des personnes noires et de façonner nos rapports sociaux. Melaku rappelle : « Les femmes noires ont été dépossédées de leur corps et ce contrôle continue de s’exercer aujourd’hui, dans toutes les sphères de la société, et donc dans l’expérience de la grossesse et de l’accouchement14 ».

Reproduction des corps et de l’histoire

Melaku met en relief ici le sens réverbérant qu’évoquait Alana Apfel en rapport aux récits de naissance : les personnes noires portent cet historique et celui-ci est reproduit dans les pratiques institutionnelles. Cette observation a aussi été faite par Ariane et par d’autres collaborateur·rice·s sur la base de l’expérience familiale durant la discussion à Dazibao. En effet, la reproduction de cette histoire se joue aussi à cette échelle. Le fait de ne pas nommer les expériences racistes d’une génération à l’autre (parce que celles-ci sont trop douloureuses, parce que les mots manquent pour nommer cette violence, parce que celles-ci s’inscrivent dans un interdit ou dans un tabou ou parce qu’un tas de raisons) est enchâssé dans un système de privilèges. Ce système va, à son tour, transmettre une douleur informe, une violence sournoise, qui, internalisée, peut être portée comme une souffrance uniquement individuelle et non pas éminemment collective.

Transformation magique et réécriture de nos récits

La proposition d’arkadi à Dazibao tente de créer un contrepoids à cet isolement dans la souffrance par le partage d’expériences pour une co-construction des connaissances. Elle s’inscrit dans une démarche qui tente, comme le mouvement pour la justice reproductive et de l’anthologie d’Alana Apfel, Donner naissance, « […] de pointer les récits de naissance qui masquent et perpétuent l’injustice reproductive15 ». La forme ritualisée déployée par arkadi permet de faire sens de nos expériences communes, mais aussi d’écouter celles qui ne se situent pas dans le spectre de notre vécu. En effet, raconter et écouter nos histoires, dans une forme rituelle, s’apparente à ce que faisaient les groupes de conscientisation féministe décrits en première partie de ce texte. Cette forme de partage d’expérience entre personnes vivant une expérience commune de marginalisation ou d’oppression plonge les participant·e·s dans un espace autant politique que spirituel. Starhawk suggère que « transformer concrètement nos groupes et nos comportements inconscients suppose d’examiner la construction qui a fait de nous ce que nous sommes sur des modes qui vont au-delà de l’analyse politique et engagent des puissances spirituelles de guérison plus profondes16 ». En ce sens, nous sommes invité·e·s à nous questionner sur notre identité et d’où l’on vient, tant sur le plan familial que le plan culturel. C’est une démarche qui demande d’identifier nos blessures et celles que l’on a fait et qu’on continue de faire subir aux autres.

Ce mouvement de guérison, comme une plongée dans l’obscur, permet de nous responsabiliser, c’est-à-dire de sentir en profondeur comment notre identité et nos actions s’inscrivent dans des filiations diverses; dans l’histoire de notre naissance, de notre famille, de notre culture. La forme de responsabilité engagée dans ce processus s’affirme différemment de celle implicite au capitalisme néolibéral. Il s’agit ici d’un sens d’être en connexion avec le monde, les autres êtres humains et le vivant, et de sentir la manière dont nous sommes tou·te∙s lié·e·s mutuellement. Pour reprendre la métaphore de Starhawk dans Rêver l’obsur, il s’agit de se responsabiliser et de se transformer en nommant et en rendant visible ce qui se trouve dans l’ombre. Ce mouvement transformateur, magique dans l’univers de la sorcière Starhawk, implique de nommer les discriminations envers certains groupes, de nommer les violences permises par un système et de reconnaître la manière dont nous profitons de ce même système. Encore une fois, dans les termes de cette autrice, il s’agit de courber le langage, c’est-à-dire de trouver des manières de s’autodésigner qui vont à contre-courant des modèles de pouvoir oppressif en place pour engendrer du changement, d’utiliser des mots qui nous engagent dans tout notre être; des mots qui peuvent créer un sentiment d’étrangeté ou un ricanement pour amener à réfléchir autrement, pour permettre d’ouvrir d’autres perspectives de pensées et d’actions.

Réflexions dans le milieu des arts

Dans le contexte des arts visuels, cette démarche de conscientisation des filiations et des transmissions me semble très liée aux réflexions proposées dans la première partie de cet article autour du motif des pratiques stériles. En effet, les institutions jouent un rôle primordial en tant que transmettrices entre les différentes générations d’artistes. Ce sont les institutions, les musées, les centres d’artistes ou les lieux de formation, par exemple, qui se placent en gardiennes du savoir artistique. Elles créent et nourrissent les distinctions disciplinaires et trient ce qui a le mérite d’être transmis. Elles donnent naissance aux artistes et perpétuent leurs mémoires en écrivant les récits d’artistes; une identité sociale, culturelle, politique. Elles jouent le rôle de filtre, décidant qui peut obtenir le statut officiel d’artiste et rejouant très souvent les dynamiques propres aux institutions discriminantes et oppressives actuelles. La reproduction artistique passe aussi par la transformation d’épreuves; comme des rites de passage permettant d’accéder au statut d’artiste. Comme je l’ai déjà mentionné en deuxième partie de ce texte, le modèle vocationnel est encore un véhicule de transmission majeur de cette identité. Il amène à reproduire certains comportements, tel le travail non rémunéré, et sculpte un horizon d’attente face à ce qu’est, ou non, un artiste. Encore une fois, plusieurs questions auraient pu être soulevées en groupe en écho à celles posées en lien avec les pratiques d’accompagnement à la naissance. Parmi celles-ci : qu’est-ce qui est invisibilisé par le modèle artistique transmis par les institutions artistiques actuelles et comment en prendre responsabilité ? Comment engendrer la guérison envers les choses, voire les personnes, qui sont placées dans l’obscur?

Rêver l’obscur pour un bien-être radical

La discussion à Dazibao, tout comme ce texte, tente de mettre en branle un processus collectif magique qui nous amène à rêver l’obscur. Bien évidemment, ces deux initiatives ne permettent pas de nommer tout ce qui reste dans l’ombre des systèmes oppressifs. Les contributions sollicitées ont surtout permis de réfléchir aux enjeux du milieu de l’accompagnement à la naissance et du milieu de la pratique des arts visuels à partir de perspectives féministes d’autrices provenant majoritairement du Québec et des États-Unis, des femmes blanches et des femmes racisées17.

En tant qu’analyse partielle, ce texte formule des réflexions en parallèle avec les approches féministes de l’accompagnement à la naissance. Ces réflexions se dessinent comme des visions dans lesquelles le rapport aux institutions dans le milieu artistique, principalement en lien avec les pratiques dites performatives, relationnelles et contextuelles, s’expérimente d’une manière similaire à celui décrit par Alana Apfel : comme l’offre d’un espace pour déployer son potentiel intérieur dans lequel les institutions « facilitent, mais ne prennent jamais en charge, les épreuves, les joies et la beauté qui surviennent sur le chemin du voyage reproducteur18 » et du travail créatif de chacun·e.

Cette recherche d’espaces où le potentiel intérieur, ou, dans les mots de Starhawk, le pouvoir-du-dedans, de chacun·e est déployé, passe par une réflexion en profondeur sur ce qui est écarté dans les modèles actuellement en place. Elle tente de favoriser la créativité à l’échelle individuelle et institutionnelle. Ce processus, comme prolongement de la proposition d’arkadi lavoie lachapelle, vise ce que Apfel nomme le bien-être radical, c’est-à-dire :

[…] la santé et la guérison envisagées selon une perspective ascendante – à savoir donner naissance sans crainte, se réapproprier et approfondir nos connaissances des plantes médicinales, jouir d’un accompagnement adéquat dans toutes les expériences et dénouements en matière de reproduction, nourrir un amour radical l’un·e envers l’autre et travailler à créer collectivement des communautés de soins, de force et de vitalité qui s’opposent aux modes relationnels capitalistes19.

Cette définition, bien propre au milieu de l’accompagnement à la naissance, peut être utilisée à titre indicatif pour décrire une volonté de rapports soignants entre institutions artistiques et artistes. Nous pouvons entendre la perspective ascendante, au sens d’une recherche d’agentivité pour les artistes, d’une forme de liberté que je qualifierais de primordiale à la création. Une santé créative et une permission de guérison par et à travers l’art qui permet de créer « […] sans craintes, [et de] se réapproprier et [d’]approfondir nos connaissances […] », tant celles spécifiques au milieu de la pratique artistique, que celles liées plus singulièrement à notre expérience. Un bien-être radical qui vise « […] un accompagnement adéquat dans toutes les expériences et dénouements en matière de […] » processus créatif et qui permet de « […] nourrir un amour radical l’un·e envers l’autre et [de] travailler à créer collectivement des communautés de soins, de force et de vitalité qui s’opposent aux modes relationnels capitalistes20 ».

CRÉDIT PHOTO: Benjamin J. Allard

1 Alana Apfel, Donner naissance : Doulas, sages-femmes et justice reproductive, Paris : Cambourakis, 2017, p. 53.

2 Starhawk, Rêver l’obscur : Femmes, magie et politique, Paris : Cambourakis, 2015, p. 60.

3 Le collectif SisterSong est un regroupement formé en 1997 à partir de divers groupes de femmes autochtones et racisées au Sud des États-Unis qui s’est donné pour mission « de rendre plus puissantes et d’amplifier les voix des femmes autochtones et de couleur pour achever la justice reproductive en éradiquant l’oppression reproductive et en s’assurant du respect des droits humains ». L’organisation tente de « construire un réseau effectif d’individus et d’organismes pour améliorer les politiques institutionnelles et les systèmes ayant un impact sur les vies reproductives des communautés marginalisées »; traduction libre à partir de leur site internet, consulté le 12 février 2021, https://www.sistersong.net/

4 Ross fait référence au concept de punition reproductive chez Dorothy Roberts; voir Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty, New York : Pantheon Books, 1997; « Privatization and punishment in the new age of reprogenetics », Emory Law Journal, vol 54, no 3, 2005.

5 L’autrice se réfère à la définition d’oppression reproductive élaborée par Asian Communities for Reproductive Justice (ACRJ) dans « A New Vision for advancing our movement », 2005, consulté le 12 février 2021, https://forwardtogether.org/wp-content/uploads/2017/12/ACRJ-A-New-Vision.pdf

6 Loretta Ross, « Comprendre la justice reproductive », traduit par le site de la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) en 2014, p. 4, https://www.fqpn.qc.ca/?attachment_id=2003; un texte de Ross publié initialement en 2006 sur le site de SisterSong.

7 Loretta Ross dans Alana Apfel, Donner naissance : Doulas, sages-femmes et justice reproductive, Paris : Cambourakis, 2017, p. 16; initialement publié en anglais sous le titre Birth Work as Care Work : Stories from Activist Birth Communities en 2016 au PM Press.

8 Alana Apfel, op. cit., p. 43.

9 Sur le parcours et la pratique d’Ariane K. Mettelus voir « L’accompagnement à la naissance, le mouvement d’humanisation des naissances québécois pour moi c’est… », dans l’Agenda des femmes, Montréal : Éditions du remue-ménage, 2017.

10 Hirut Melaku est doula et militante pour la justice reproductive. Sa pratique se fait sensible aux enjeux d’équité raciale, de violences sexuelles et d’inclusivité des personnes LGBTQ2. Elle est membre fondatrice de l’organisation Third Eye Collective pour les femmes Noires survivantes de violence genrée. Pour plus d’information sur sa pratique, consultez son site web : https://hirut.org/

11 Hirut Melaku, « Chères femmes blanches, vous ne parlez pas en mon nom », Hufftington Post, 5 mai 2017, consulté le 12 février 2021, https://quebec.huffingtonpost.ca/hirut-melaku/cheres-femmes-blanches-vous-ne-parlez-pas-en-mon-nom_b_16406940.html

12 Deux études à ce sujet dans le contexte états-uniens : « Stressors, Resources, and Stress Responses in Pregnant African American Women A Mixed-Methods Pilot Study », The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, vol 27, no 1, Janvier/Mars 2013 : 81-96. https://journals.lww.com/jpnnjournal/Abstract/2013/01000/Stressors,_Resources,_and_Stress_Responses_in.17.aspx; « Racial Disparities in the Association Between Stress and Preterm Birth », Journal of Health Disparities Research and Practice, vol 8, no 4, Automne 2015 : 80-92. https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1358&context=jhdrp

13 Hirut Melaku et Nesrine Bessaïh, « Racisme systémique et périnatalité? » À babord!, no 72, Maternité et médecine. Silence, on accouche!, 2017-2018. https://www.ababord.org/Racisme-systemique-et-perinatalite

14 Ibid.

15 Alana Apfel, op. cit., p. 43.

16 Starhawk, Quel monde voulons-nous?, Paris : Cambourakis, 2019, p. 98.

17 À titre indicatif, les deux propositions n’ont ni abordé les enjeux touchant l’expérience des personnes dites neurodivergentes, des personnes ayant un handicap visible et invisible, des personnes ayant une identité de genre non conforme à celle assignée à leur naissance, ni les distinctions entre les expériences relatives à l’appartenance ethnique.

18 Alana Apfel, op. cit., p. 45.

19 Ibid., p. 48.

20 Ibid.

par Marie-Michèle Beaudoin | Avr 5, 2021 | Analyses, Culture, Societé

Pour lire les autres textes de cette série:

- (Partie 2) La transformation des épreuves

- (Partie 3) Les transmissions (in)visibilisées

Voici quelques récits de mise à distance. […] Ce sont les structures qui donnent forme à nos pensées, à nos images, à nos actions. Nous les avons nommés maintenant, et c’est un principe magique que le fait de nommer une chose donne du pouvoir, pour agir non sur la chose, mais avec elle. Ce que nous nommons doit nous répondre; nous pouvons lui donner forme, sinon le contrôler. En nommant ces récits, nous pouvons voir comment ils nous contraignent, et cette expérience est la première étape vers le changement1.

Parler et manger ensemble à Dazibao

La disposition habituelle de la salle de projection de Dazibao est transformée. Le point de mire habituel, l’écran de projection blanc, se trouve dévié. Le grand écran trône toujours au fond de la salle, mais les bancs en velours rouge sont posés le long des quatre murs. Au centre de la pièce se trouve une grande table carrée sur laquelle fument plusieurs marmites à fondue « chinoise »2, des assiettes de légumes, des tranches de pain et des patates en robe de chambre. Dans l’ambiance tamisée de la salle de projection, la disposition ressemble à celle d’un souper de famille aux marmites multipliées. arkadi lavoie lachapelle nous a invité·e·s avec deux complices – Anabel Gravel Chabot, étudiante en pratique sage-femme, et Ariane K., accompagnante à la naissance (doula) – à discuter des enjeux qui lient les milieux de pratiques d’accompagnement à la naissance et de pratiques artistiques : « la vulnérabilité en milieu institutionnel, l’exigence de performance, la prise de risque et le rôle de la documentation », selon le débroussaillage proposé par l’artiste. Dans la salle, sur la trentaine d’individus présent·e·s, il y a plusieurs visages du milieu des arts que je connais. Si je devais décrire la composition de l’assistance, pour mieux la situer et m’y situer moi-même, je dirais que ce sont principalement des personnes blanches et des personnes que l’on racise, socialement femmes. Toujours dans la perspective de mieux me situer socialement dans cette assistance hétéroclite, j’observe avec curiosité, calepin en main, ces artistes et ces intervenant·e·s interagir. Je suis certes présent·e en tant qu’ami·e d’arkadi, mais aussi en tant qu’artiste, chercheur∙se, et personne blanche ayant le potentiel de mettre au monde des enfants, mais n’ayant jamais accouché. Je vois un potentiel infini de liens (féconds!) à faire entre les mondes de toutes ces personnes, mais je ne saisis pas encore comment.

Dans cet espace sombre et familier, la discussion initiée par l’artiste et les professionnelles issues du milieu de l’accompagnement à la naissance me semble être une invitation à rêver l’obscur. Nous sommes ici tou∙te∙s collaborateur∙ice∙s dans le cadre d’une proposition qui vise à nous rendre plus conscient·e·s des structures et des récits qui donnent forme à nos pratiques. arkadi lavoie lachapelle décrit sa pratique comme étant inter-magidisciplinaire. En ce sens, dans cet article, je tenterai de faire des liens tout aussi interdisciplinaires entre cet événement auquel iel a participé dans le cadre des sessions à Dazibao et la pratique de groupes de conscientisation féministes tels ceux mis en place par le mouvement des femmes aux États-Unis dans les années 1960. Plus précisément, je m’intéresserai à la proposition d’arkadi à partir d’un cadre d’analyse qui émane de mes recherches alliant spiritualité et féminisme. La pensée de la sorcière3 Starhawk, qui a par ailleurs participé elle-même au mouvement des groupes de conscientisation féministes, me permettra de dresser le portrait de la pratique de la magie. Celle-ci est comprise comme une manière d’interpréter et de se mouvoir avec les schèmes soutenant et formant nos actions : une façon de se transformer et de transformer le monde en contact avec les courants invisibles qui nous façonnent.

À partir des éléments soulevés pas les individus présent·e·s à Dazibao, et après avoir explicité le cadre d’analyse sur lequel se fondent mes réflexions, je proposerai des considérations autour de trois motifs. Chacun de ces motifs représentera une partie distincte de cet article : (1) les pratiques stériles, (2) la transformation des épreuves et (3) les transmissions (in)visibilisées. Chacun de ces motifs servira à faire des ponts entre le milieu de l’accompagnement à la naissance et celui de la pratique artistique. Je porterai une attention particulière aux pratiques dites performatives, relationnelles et contextuelles, et ce, dans la perspective de faire ressortir l’héritage historique des groupes de conscientisation féministes que j’ai abordé plus tôt. Pour faire le portrait du milieu de l’accompagnement à la naissance, je me suis appuyé·e sur la discussion à Dazibao ainsi que sur une recherche exploratoire dans des ouvrages féministes sur la médicalisation de la naissance et les pratiques sages-femmes4. J’ai porté une attention plus particulière aux documents faisant état du contexte québécois. Pour ce qui est du portrait du milieu artistique, j’ai fait le choix de me baser sur mon expérience dans ce milieu, plus précisément celui du contexte montréalais, gravitant principalement autour des structures de centres d’artistes et de regroupements communautaires-affinitaires5. Les nombreux et riches échanges avec des collègues sont partie intégrante de cette expérience.

Mijoter, raconter, rêver l’obscur ensemble

Tout cela, dit Lauren, […] les histoires de torture et la rage, vient de l’obscur. Mais si tu racontes l’horreur sans recréer l’obscur, tu l’alimentes. Tu ne supprimes pas son terreau. Nous devons rêver l’obscur comme processus, rêver l’obscur comme changement, afin de créer une nouvelle image de l’obscur. Car l’obscur nous crée6.

Dans son ouvrage Dreaming The Dark: Magic, Sex and Politics7, Starhawk développe une vision de la magie en tant que pratique à la fois politique et spirituelle appuyée sur la définition de l’occultiste Dion Fortune, « l’art de changer la conscience à volonté8 ». Pratiquée en coven9, de petits groupes de sorcières et de sorciers, ou de manière très prosaïque lors de manifestations politiques, la magie est, pour Starhawk, une manière de se connecter à ce que l’autrice appelle le pouvoir-du-dedans. Ce type de pouvoir, régi par une logique du faire et de la coopération, selon l’étymologie latine podere (être capable), peut être défini et compris comme une forme d’empowerment. La connexion à ce pouvoir, à notre pouvoir, permet de résister au pouvoir-sur et de le transformer. Le pouvoir-sur est le pouvoir coercitif régi par une logique élitiste de possession sous-tendant la majorité des institutions de la culture dite occidentale. Ainsi, la magie, telle que décrite par cette autrice, est un processus qui amène à rêver l’obscur : il s’agit d’aller puiser dans les profondeurs, de se connecter à ce qui a été associé à l’obscur, à l’ombre – voire au mal – dans notre culture. Starhawk nous invite à s’y enraciner délibérément pour faire émerger une puissance transformatrice vers un monde plus juste.

Pour Starhawk, « […] la culture est un ensemble de récits que nous nous racontons sans relâche10 ». Des narrations, aussi bien personnelles que culturelles, sous-tendent et constituent nos actions. Ainsi, la forme d’interprétation proposée dans sa pensée-sorcière engage la compréhension de ces narrations comme des formes de pensée qui agissent sur nous et avec lesquelles nous interagissons. Par exemple, l’autrice examine la dimension symbolique des cultures patriarcales et s’interroge sur les effets politiques des narrations politico-religieuses. En effet, les récits de la culture occidentale sont, à ses yeux, façonnés par le pouvoir-sur du patriarcat. Ils s’ancrent dans une conscience de la mise à distance, c’est-à-dire une conscience qui tente de se poser hors du monde et de le dominer. L’herméneutique en action proposée par Starhawk consiste donc à tenter de nommer les récits de mise à distance qui, comme matériaux culturels et vecteurs de sens, sont intériorisés et façonnent nos actions et nos attentes. Selon l’autrice, nommer les narrations du pouvoir-sur est le premier pas vers la transformation de celles-ci; nommer une chose donne le pouvoir d’agir avec elle. « Ce que nous nommons doit nous répondre11 ». Cet acte magique, celui de nommer, donne une forme et permet de courber le langage, de (re)façonner les formes de pensée en faisant appel au pouvoir-du-dedans. De l’étymologie wicce, signifiant justement « courber », le terme anglophone witch, en tant qu’autodésignation, permet d’incarner cette volonté révolutionnaire. Se dire sorcière, ou witch, est une manière pour l’autrice de s’engager dans un travail de transformation de la conscience, tant individuel que collectif.

Ce changement s’ancre pleinement dans le slogan féministe souvent utilisé pour caractériser les luttes de la deuxième vague : le personnel est politique. Le processus de rêver l’obscur, vécu à travers le partage communautaire comme dans un coven, constitue une (re)construction de l’expérience dans une visée transformatrice s’inscrivant en étroite parenté avec les pratiques des groupes de conscience féministes qui ont débuté dans les années 1960. Aux États-Unis, par exemple, le mouvement des femmes a pris conscience de lui-même par la mise en place de petits groupes qui permettaient aux femmes présentes de mettre en commun leurs expériences à travers des échanges et des discussions. En parlant ensemble de leurs expériences, ces femmes ont pu mettre des mots sur leur ressenti. Ce faisant, elles ont pu nommer, enfin, leur oppression.

En mettant en action un modèle de sujet·te·s politiques en constant processus de transformation par une problématisation collective du vécu, ces communautés féministes réaffirment l’autorité de l’expérience dans la construction des savoirs12. Ce mouvement de réhabilitation (reclaim) de l’expertise provenant de leurs expériences remet ainsi en cause certaines frontières fondatrices du savoir dominant de la tradition scientifique moderne dite occidentale, dont, entre autres, la distinction imperméable entre sujet et objet de connaissance. Historiquement, ces groupes ont permis, par leurs « expertises sauvages13 », la construction de savoirs holistiques touchant des enjeux de guérison psychosociologique, comme des savoir-faire corporels. Selon Dorlin, les expertises sauvages sont une façon de produire du savoir de manière certes subversive, mais non moins objective. Pour elle, cet exercice en est un qui permet aux femmes de se concevoir à la fois comme objet et comme sujet d’expertise et de savoir. Ce faisant, elles rejettent le savoir dominant qui, traditionnellement, objectifie les femmes (leur corps, leurs discours, leurs vécus) et leur laisse peu de place dans la production des savoirs sur elles-mêmes. Par la création d’un savoir féministe, les femmes peuvent enfin se réapproprier notamment leur corps, leur santé et leur sexualité.

Ce que nous proposent arkadi lavoie lachapelle et ses complices, c’est de s’adonner ensemble à une expertise sauvage, de laisser tout simplement émerger ce qui vient de notre milieu « naturel » et de s’exprimer dans nos mots et nos images. Leur objectif? Voir se tisser des liens personnels et féconds entre deux milieux grâce à ce moment de partage. En créant ces ponts, une perspective nouvelle peut émerger, nous permettant ainsi de développer un rapport critique face aux institutions qui nous façonnent et de toucher nos vulnérabilités en vue de les nommer pourque nous puissions enfin, ensemble, rêver l’obscur.

(1) Les pratiques stériles

Rituel d’accueil à Dazibao

Avant d’entrer dans la salle de projection, nous sommes accueilli·e·s par arkadi et ses complices dans l’entrée de la galerie. arkadi, au sol, déplie un emballage de papier contenant une paire de gants en latex blanc. S’efforçant de n’en toucher que l’ouverture, avec hésitation, mais également avec concentration, iel gante ses deux mains. Toujours au sol, iel se rapproche d’une longue tresse de textiles rappelant un cordon ombilical. Ses mains gantées, l’une tenant l’extrémité de la tresse, s’activent à former une spirale serrée : un tapis tressé. Anabel et Ariane s’agenouillent toutes deux au sol pour enfiler des gants, mais avec plus d’assurance. Elles se lèvent et se dirigent vers une grande photographie au mur sur laquelle on voit une naissance : une image d’archive, renversée et agrandie, de la sage-femme Isabelle Brabant14. Sur cette photographie, l’accouchement prend place dans un hôpital. On peut reconnaître les habits et les équipements au vert connoté, ce que l’on nommerait dans le langage courant « un vert hôpital ». Les mains gantées, comme prêtes au travail, Anabel et Ariane se présentent et commentent la photographie à partir de leur savoir professionnel. Anabel nous raconte comment nous pourrions reconstituer un historique des manipulations obstétricales à partir de la photographie. Elle se questionne sur la présence de pinces près du visage de l’enfant; elle suggère que la position inhabituelle à quatre pattes de la personne qui accouche est sûrement possible grâce à une certaine ouverture de la part du médecin; elle imagine que l’accouchement à l’hôpital n’était pas ce qui était prévu. Ariane, quant à elle, pose son regard sur ce qui crée l’ambiance et tente de sentir le hors champ de la photographie. Elle se demande comment la personne qui accouche se sent, qui est là pour l’accompagner, quelle est l’odeur de la pièce. Elle blague sur le fait qu’il y a trop de vert. La présence de cette couleur, évoquant le milieu hospitalier, lui donne l’impression d’un manque de chaleur humaine. Rendant ainsi visible et accessible le savoir qui leur est propre, les complices d’arkadi veulent faire entrer le public provenant du milieu des arts dans leur monde : la pratique de l’accompagnement à la naissance.

L’artiste-hôte, quant à iel, s’affaire à un rituel d’ouverture. Une fois la spirale de textile formée, elle se couche au sol, la tête sur le centre du tapis tressé. Anabel et Ariane décrochent la photographie du mur pour venir la poser sur le corps de l’artiste. Les mains gantées de latex, leurs manipulations ont quelque chose de solennel; un caractère muséal à la matérialité légèrement décalée. Les gestes sont les même que ceux que l’on pourrait observer de la part de technicien·ne·s de musée déplaçant une œuvre, sauf que les gants blancs de coton, communément utilisés pour éviter les traces de doigts, sont remplacés par des gants stériles. Le grand encadrement couvre l’artiste du cou aux chevilles. arkadi prend de grandes inspirations. La photographie bouge au rythme de son souffle. Ses deux complices la regardent, mains gantées en l’air, pendant 60 secondes : le temps minimal avant la coupe du cordon ombilical, dans le milieu hospitalier, comme une pratique médico-rituelle. Après cette pause, elles la délivrent du poids de l’image en la déplaçant vers la salle de projection.

Ce rituel d’ouverture servira de point d’entrée à la conversation de groupe. La présence des gants stériles évoque les pratiques d’accompagnement à la naissance dans un contexte médical, mais plus encore, elle permet de mettre en relief la manière dont cette présence marque les gestes du sceau de l’institution, médicale comme artistique. Après l’événement, sur le chemin du retour, je discute avec Rose, artiste et amie participante, du rituel performatif d’accueil. Rose me partage le fond d’angoisse qu’elle a ressentie lorsque les deux complices d’arkadi, de leurs mains gantées « non-expertes », manipulaient le grand encadrement. Chez les accompagnant·e·s présent·e·s à la discussion, les gants provoquent d’autres échos. Les témoignages pointent autant la dimension pratique de cette protection pour les soignant·e·s, exposé·e·s à divers risques par le contact avec les fluides de plusieurs personnes, que la perte d’une qualité de toucher dans les gestes de réconfort lors des accouchements. Ces témoignages soulignent aussi la pression que l’exigence de stérilité peut causer; une pression, frôlant parfois l’obsession, présente dès l’apprentissage des manœuvres où les étudiant·e·s, sous des regards intéressés, tentent maladroitement d’enfiler correctement les gants. En tant qu’exigence propre au modèle biomédical, de quoi la personne accompagnante est-elle mise à distance par cette exigence de stérilité? Quelle teinte donne-t-elle aux gestes? Comment cette exigence de stérilité peut-elle nous amener à réfléchir à nos pratiques dans le milieu des arts?

La conscience et les récits de mise à distance avec Starhawk

L’herméneutique proposée par Starhawk peut ici nous servir de guide. Pour l’autrice, la conscience de la mise à distance, celle que l’on peut attribuer aux institutions hiérarchiques et qui nous façonne comme individu dans la culture actuelle, vise une perspective hors du monde. Cette forme de conscience tente de fixer des principes transcendants et régulateurs qui sont aliénés du vivant et de tout contexte pouvant situer ces principes dans le monde tangible dans lequel nous vivons. L’autrice identifie quatre principaux récits de mise à distance qui sont des manifestations culturelles de cette conscience : l’Apocalypse/la Révolution décrit le temps comme une chose linéaire et place les absolus hors du monde; les bons garçons/les filles contre les mauvais garçons pose les personnages non comme des totalités complexes, mais comme des éléments séparés incarnant des valeurs dualistes; le Grand Homme reçoit la vérité et la transmet à quelques élus raconte comment le savoir dogmatique et la vérité monolithique doivent être protégés de toute impureté en niant l’autorité de l’expérience; et finalement, l’Élection/la Chute ou, en termes plus religieux, le·la Sauvé·e/le·la Damné·e, met en scène des histoires de réussite ou d’échec dans une trame individualiste obscurcissant les implications systémiques. Les récits de mise à distance transmettent des schémas de pensée linéaire, atomiste et dualiste. Ils entretiennent des distinctions hiérarchiques dans lesquelles certaines choses et certaines personnes ont plus de valeur que d’autres.

Ces récits de mise à distance peuvent être compris comme des vecteurs de transmission de pratiques. Ils nourrissent des abstractions inadaptées qui nous privent de certaines de nos capacités de décision et d’action. Ils alimentent des pratiques stériles qui compartimentent artificiellement les différentes sphères de nos vies et prétendent nous protéger, mais qui sont dénuées d’une forme de communication, contamination essentielle à la créativité et aux renouvellements de pratiques nourrissantes.

Investigations féministes des pratiques sages-femmes

Ce sont ces pratiques stériles que tentent de débusquer les ouvrages féministes du mouvement de médicalisation de l’accouchement. En explorant le long trajet de la modernité dans lequel s’inscrit l’actuel modèle biomédical, ils tentent d’en retracer le fil afin de mieux cerner son effet sur les conditions actuelles de travail et de vie. L’essai Witches, Midwives and Nurses: A History of Women Healers15 des féministes Barbara Ehrenreich et Deidre English s’intéresse à deux périodes de ce parcours historique : celle des chasses aux sorcières au Moyen Âge et à la Renaissance et celle de l’invention de la profession d’infirmière au 19e siècle. Ce texte place la pratique sage-femme actuelle en filiation avec les pratiques de soin des femmes inculpées de sorcellerie et brûlées par les autorités religieuses. Leur lecture met en parallèle ce mouvement répressif de tortures et de meurtres avec celui de la professionnalisation des sciences médicales. Les autrices y décrivent le processus de construction de l’autorité médicale comme un mouvement d’appropriation et de délégitimation des pratiques des femmes, auparavant ancrées et transmises à l’intérieur de leur communauté. De plus, les autrices critiquent la division du travail du modèle biomédical, où les rôles d’infirmière et de médecin se sont construits à travers des stéréotypes genrés.

Au Québec, Andrée Rivard, historienne, s’est intéressée au mouvement de médicalisation de l’accouchement16, en particulier les mutations survenues au cours des années 1950, 1960 et 1970. Durant cette période charnière, le modèle majoritaire de l’accouchement à la maison disparaît au profit de l’hospitalisation; un nouveau modèle soutenu par l’implantation du régime d’assurance maladie en 1970. En parallèle du modèle médico-étatique, particulier au Québec, se déploient divers courants d’humanisation de la naissance. La plus grande avancée de ces mouvements, selon l’autrice, est la légalisation de la pratique des sages-femmes en 1999, qui aura demandé vingt ans de revendications militantes. Pourtant, cette avancée semble minime par rapport aux demandes des militant·e·s. En effet, selon l’historienne, les sages-femmes sont très dépendantes du pouvoir des médecins et d’une bureaucratie qui ne prend en compte ni les demandes ni les critiques des usagères. De plus, de nos jours, les militantes récusent le manque de volonté politique de leur donner davantage de place dans le système de santé actuel. Non seulement cette mise à l’écart nuit au développement de la pratique de sage-femme, mais travestit leur objectif de lutte actuel : de l’humanisation des naissances, on est passé à l’humanisation de la médicalisation.

Ces deux analyses mettent en relief le poids du modèle biomédical dans ce qu’il a de violent et de restrictif, tant pour les personnes accouchant que les acompagnant·e·s. Ehrenreich et English, par leur rapprochement entre sorcières et sages-femmes, pointent le désir des féministes de réclamer (reclaim) un savoir historiquement développé par les femmes et attribué à celles-ci. Cette attribution permettrait de réintégrer la dimension de soin (care), traditionnellement liée au féminin, dans un modèle où les gestes de délivrance sont performés sous le couvert d’une masculinité héroïque. Rivard se réfère quant à elle au terme « humanisation », utilisé dans divers courants, afin de viser les pratiques dépourvues d’un mode de relation aimant et chaleureux, associé au féminin, et privant les personnes accouchant de l’agentivité qui leur est propre. Ces pratiques stériles sont alimentées par des schèmes de mise à distance qui nient la capacité des personnes accouchant d’expérimenter l’accouchement sans faire appel à des expert∙e∙s du savoir médical, et qui nient la capacité de transmission de connaissances en dehors de l’expertise institutionnelle. La dimension patriarcale et capitaliste de ce modèle s’incarne aussi dans ces impératifs de rentabilité des gestes, comme le soulignaient les accompagnant·e·s à la naissance présent·e·s à la discussion. En effet, au Québec, depuis l’implantation du régime d’assurance maladie en 1970, les manœuvres prises en charge par les médecins sont rémunérées à l’acte et, selon les accompagnant∙e∙s présent∙e∙s, les temps moyens d’accouchement ont drastiquement baissé17.

Réflexions dans le milieu des arts

Transposées au milieu des arts, ces réflexions peuvent provoquer diverses résonances. Durant l’événement, la discussion a principalement tourné autour des enjeux liés aux pratiques des sages-femmes et des doulas. Considérant les angles de discussion proposés par l’artiste, je me demande : la tenue de l’événement dans un contexte institutionnel et la présence de représentant·e·s de l’institution peuvent-elles avoir dépourvu certaines personnes d’un sentiment de sécurité dans l’expression d’une parole libre et critique? Somme toute, il serait pertinent de se questionner sur les impacts de l’institutionnalisation sur les pratiques artistiques à partir des réflexions sur le milieu de l’accompagnement à la naissance. Par exemple, quel est le modèle majoritaire des institutions artistiques actuelles et en quoi ses découpages nous mettent-ils à distance? Considérant que le transfert de la formation des artistes dans les universités et le processus de médicalisation de l’accouchement ont été discutés et se sont implantés au cours des mêmes décennies au Québec18, quels parallèles pouvons-nous faire sur le plan historique? Sur quoi repose la distinction entre « expert·e·s » et « non-expert·e·s », et comment se forme et s’incarne cette distinction dans nos pratiques artistiques? Quelles sont les pratiques institutionnelles qui nous coupent de notre pouvoir créatif et qui ont un effet stérilisant?

Dans ma propre expérience d’artiste, j’ai senti que l’institutionnalisation de ma pratique, principalement au sein de l’université, avait créé une forme de pression de production de sens où ma démarche artistique devenait une sorte d’absolutisme. Je sentais effectivement que ma pratique avait le devoir de faire correspondre toute expérience à un univers de sens fixe et de respecter des balises symboliques propre à ma discipline. Dans le cadre de pratiques basées sur la participation de personnes extérieures au milieu des arts professionnels et de pratiques s’inscrivant dans des contextes non artistiques, l’institutionnalisation de ma pratique créait une pression de performance paradoxale dans une logique d’art relationnelle. En effet, cette pression laissait peu de place à la flexibilité et à l’ouverture nécessaires à la rencontre et à la relation avec d’autres, surtout si celleux-ci provenaient d’un milieu aux codes radicalement différents. L’institutionnalisation d’un « art et vie confondue » dans une logique capitaliste et productiviste, même latente, même critiquée, le tout imbriqué dans une économie du « visible », créait chez moi une anxiété voulant avaler chaque parcelle du réel pour la « fixer » dans un sens artistique. Mon désir de créer un monde meilleur, gonflé par l’appui d’une institution, me poussait à chercher sens et à vouloir faire sens absolument. Avec l’œil de Starhawk, je dirais que le processus de retrait de ma pratique artistique du milieu académique me permet de sentir l’empreinte des récits de mise à distance, en particulier celui de l’Apocalypse/la Révolution, sur ma pratique, voire sur mon rapport existentiel à la création. Si ce témoignage tisse un lien, il n’est évidemment que partiel à une critique plus systématique de l’impact de l’institutionnalisation sur les pratiques et leur inscription dans des systèmes oppressifs aux normes bien souvent racistes, sexistes, classistes, etc. Il exprime toutefois une souffrance psychologique réelle qui me semble liée à l’internalisation de pressions venant du milieu dans lequel j’ai baigné. Il questionne une collectivité : ces souffrances psychologiques sont-elles nécessaires ou souhaitables?

Mes sincères remerciements à Maude Bertrand, Hind Fazazi, Marie-Andrée Poulin, Anne-Marie Trépannier et l’artiste elle-même, arkadi lavoie lachapelle, pour leur lecture attentive de ce texte et leurs commentaires éclairants.

CRÉDIT PHOTO JENNIFER PHAM

1 Starhawk, Rêver l’obscur : Femmes, magie et politique, Paris : Cambourakis, 2015, p. 65; Dans le texte original en anglais, la formulation me semble plutôt supposer non pas que nous nommons quelque chose, mais que nous connaissons le nom d’une chose. Dans ce texte, ma réflexion est d’abord nourrie par la lecture de la traduction française. Je laisse aux lecteur·ice·s la liberté de se glisser dans le jeu interprétatif et le paradoxe qu’il soulève : « These are the stories of estrangement. […] They are the structures that shaped our thoughts, our images, our actions. We have named them now, and it is a magical principle that knowing something’s name gives us power – not over it, but with it. What we name must answer to us; we can shape it if not control it. Naming the stories, we can see how they shape us, and awareness is the first step toward change. » Starhawk, Dreaming the Dark: Magic, Sex & Politics, Boston : Beacon Press, 1982, p. 23.

2 L’utilisation de guillemets vise ici à souligner la dimension coloniale de l’usage du terme « chinois » dans l’appropriation québécoise du plat d’origine asiatique.

3 Starhawk se nomme elle-même sorcière dans la foulée des mouvements féministes et néopaïens. Le terme sorcière est en effet revendiqué par plusieurs féministes comme l’inversion d’un stigmate : celui de la femme laide, méchante et malveillante aux pouvoirs maléfiques. Dans les mouvements néopaïens, la réappropriation du terme n’est pas nécessairement liée au genre. Il vise simplement à nommer une personne pratiquant une forme contemporaine de magie dans une optique spirituelle.

4 Dans ce texte, j’utiliserai la forme « les sages-femmes » pour désigner les personnes exerçant la pratique sage-femme sans regard à la diversité d’appartenance de genre auquel peuvent s’identifier les praticien·ne·s. Il permet de mettre l’accent sur la filiation féminine et féministe dont se revendiquent une majorité de ces praticien·ne·s ainsi que sur la plus grande proportion de personnes s’identifiant comme femmes dans ce milieu.

5 J’entends par là les regroupements d’artistes qui se forment autour d’une identité, d’une façon d’être ou d’une pratique considérées comme marginales ou encore de groupes d’artistes militant·e·s qui sont rassemblé·e·s autour de valeurs et d’objectifs de lutte communs.

6 Starhawk, Op.cit., 2015, p.31

7 Publié en 1982 en anglais, traduit en français en 2003 par Morbic aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond et réédité sous le titre Rêver l’obscur : Femmes, magie et politique en 2015 aux éditions Cambourakis.

8 Starhawk, Op.cit., 2015, p.51

9 Coven est un terme anglophone utilisé dans les communautés néopaïennes pour désigner un groupe de personnes pratiquant la magie et performant des rituels ensemble de manière ponctuelle. Ces groupes sont généralement de petite taille, on fixe leur nombre maximum à treize dans les voies plus traditionnelles. De nos jours, avec la forte ritualité en ligne de ces mouvements, il est fréquent de voir des covens de plus grande taille rassemblés autour d’objectifs spirituels et politiques communs.

10 Starhawk, Op.cit., 2015, p. 60

11 Ibid., p. 65

12 Je me fie principalement sur le travail de Maria Puig de la Bellacasa, Politiques féministes et construction des savoirs : « Penser nous devons »! Paris : L’Harmattan, 2012

13 Elsa Dorlin, « Épistémologies féministes » dans Sexe, genre et sexualités. Introduction à la théorie féministe (p.9-31), Paris : PUF, 2008; Si le concept « expertises sauvages » permet d’illustrer comment ce mode de construction de connaissance diffère de celui du savoir dominant, c’est grâce à la connotation forte du terme « sauvage » dans notre langue-culture. Si le concept provient d’un contexte européen, dans le contexte québécois actuel, il m’apparait essentiel de mentionner que le pouvoir et l’agentivité que l’on peut expérimenter en caractérisant nos travaux de « sauvages » s’insèrent aussi dans un système de privilège puisque ce terme a été et reste encore une insulte pour les communautés racisées et autochtones.

14 Isabelle Brabant est une sage-femme québécoise qui a largement contribué aux mouvements d’humanisation. Son guide Une naissance heureuse : bien vivre sa grossesse et son accouchement publié initialement en 1991 est un livre phare de la littérature québécoise dans le domaine de l’accompagnement à la naissance; voir Andrée Rivard, Histoire de l’accouchement dans un Québec moderne. Montréal : Éditions du remue-ménage, 2014; Hélène Laforce, « Isabelle Brabant, sage-femme » Nuit Blanche no 49, 1992 : 20-22

15 Publié en 1973 en anglais, traduit en français par Lorraine Brown et Catherine Germain : Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Sorcières, sages-femmes et infirmières : Une histoire des femmes et de la médecine, Montréal : Éditions du remue-ménage, 2016.

16 Andrée Rivard, Op.cit. ; voir aussi Francine Saillant et Michel O’Neil (dir.), Accoucher autrement : Repères historiques, sociaux et culturels de la grossesse et l’accouchement au Québec, Montréal : Les Éditions Saint-Martin, 1987; sur la médicalisation de la maternité, Denyse Baillargeon, Un Québec en mal d’enfants : La médicalisation de la maternité, 1910-1970, Montréal : Éditions du remue-ménage, 2004.

17 France Laurendeau, « La médicalisation de l’accouchement », Recherches sociographiques, vol 24, no 2, 1983 : 235–243; Catherine Gerbelli, « La médicalisation de la naissance » À bâbord : Revue sociale et politique, no 13, 2006, https://www.ababord.org/La-medicalisation-de-la-naissance; les guides de facturation détaillant la rémunération à l’acte sont disponibles en ligne sur le site de la RAMQ : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/manuels/Pages/remuneration-acte.aspx.

18 Comme mentionné précédemment, les changements majeurs dans le milieu de l’accompagnement à la naissance sont survenus à partir de 1950 et se sont cristallisés au début des années 1970 avec l’implantation du régime d’assurance maladie du Québec. Dans le milieu des arts, la formation des artistes passe par l’université à partir de 1969, après la dissolution de l’École des Beaux-arts et à partir de la fondation de l’UQAM. Ce transfert est, entre autres, provoqué par les réflexions d’artistes québécois·e·s sur leur rôle social dès la fin des années 1940.

par Marie-Michèle Beaudoin | Avr 5, 2021 | Analyses, Culture, Societé

Pour lire les autres textes de cette série:

- (Partie 1) Ce que nous nommons doit nous répondre : magie mise à l’œuvre avec arkadi lavoie lachapelle et ses collaborateur·ice·s dans Jour de fête! : expérience de naissance imminente (2019)

- (Partie 3) Les transmissions (in)visibilisées

Tu sais Katy, en espagnol, il y a deux façons de dire « donner naissance ». Il y a estar de parto qui signifie séparer, se séparer, et dar luz qui veut dire donner à la lumière. C’est ce que tu dois faire maintenant : laisser aller. Donner ton enfant à la lumière et lui donner la lumière1.

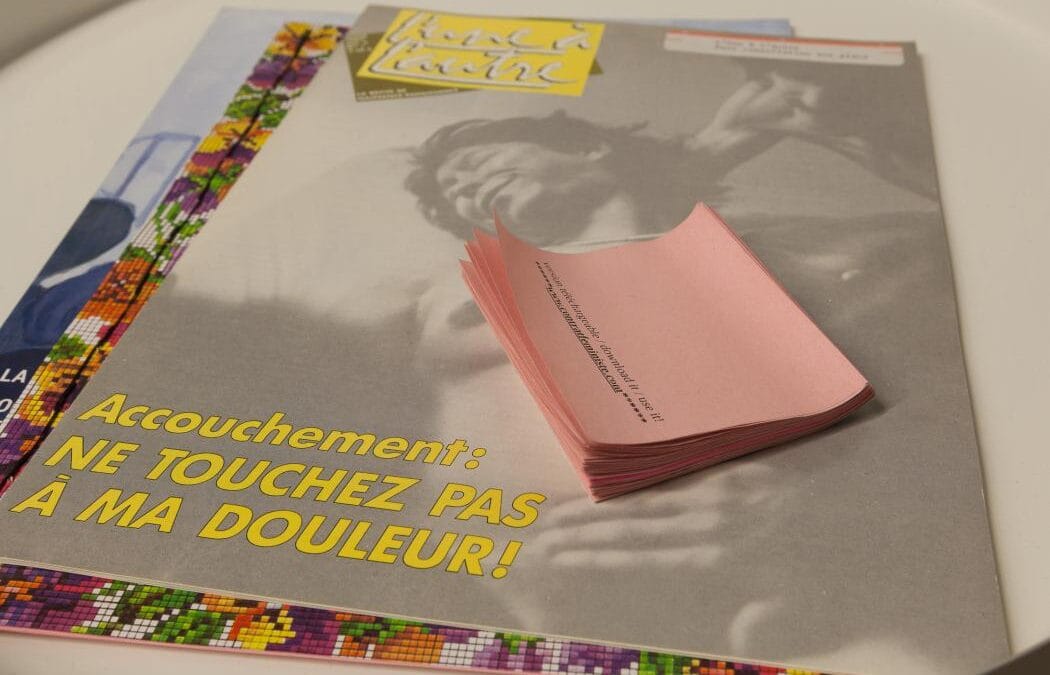

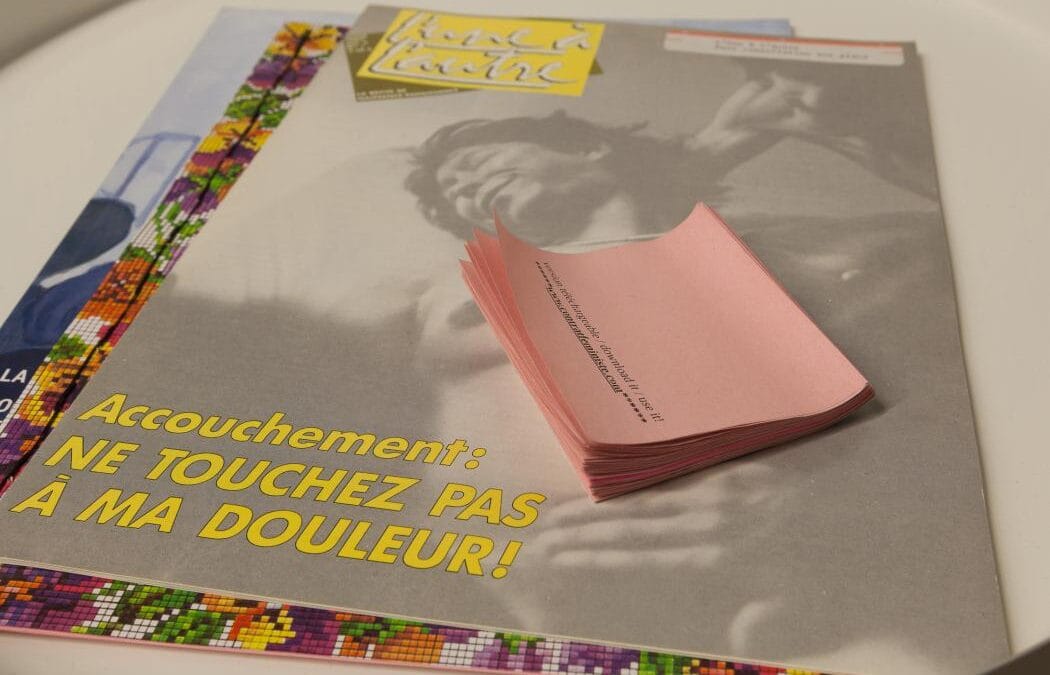

Ce sont les paroles de Madrone, sage-femme et sorcière, qui accompagne son amie Katy lors de son accouchement dans The Fifth Sacred Thing, roman de science-fiction de Starhawk. Alors que Katy est en douleur, alors qu’elles viennent toutes deux de s’extirper d’un monde dystopique qui pourrait être la culmination de notre système actuel, l’accouchement de Katy a quelque chose d’initiatique pour les deux amies. Cette épreuve les amène à se connecter à une foi profonde. Dans cette expérience partagée, elles se connectent à l’espoir qu’elles ont envers leur corps-esprit de passer ce moment douloureux. C’est une foi qui les connecte aux autres personnes ayant déjà donné naissance et qui leur donne espoir dans le potentiel et la force du vivant2. Cette connexion peut être difficile à ressentir dans l’actuel modèle de l’accouchement. En effet, l’un des impacts majeurs de la médicalisation identifiés par les praticien·ne·s sages-femmes, autant durant la discussion à Dazibao que dans les écrits que j’ai consultés, est celui de la perception de la douleur durant l’accouchement comme quelque chose de dangereux. Cette perception peut priver les personnes qui accouchent d’un sentiment de confiance en leurs capacités physiologiques et en leurs ressources émotives. Central à la réflexion d’arkadi, l’article des années 1980 « Ne touchez pas à ma douleur3 », de la sage-femme Isabelle Brabant, identifie cette problématique et tente d’offrir une perspective sur la douleur s’échappant d’une pathologisation purement négative.

Pratique sage-femme et conception de la douleur

Pour Mme Brabant, la médicalisation des gestes brouille la frontière entre le soin du corps d’une personne malade, dont la douleur est liée à un désordre, et l’accompagnement dans le processus d’accouchement, où la douleur est l’« expression normale d’un travail extraordinaire4 ». Dans cette logique, le rôle de la sage-femme consiste à accompagner la personne qui accouche pour lui permettre d’accueillir la douleur, dans la mesure de ses capacités, afin qu’elle achève l’« extraordinaire travail créatif du corps5 ». Changer la résistance en acceptation, en adaptation, pourrait traduire le sens profond qu’engage le travail des sages-femmes. Il s’agit ici d’aborder le processus de naissance de manière holistique; non plus seulement comme un processus physiologique, mais comme un vécu pouvant demander un appui psychologique, social, spirituel ou d’une autre nature aux personnes accouchant.

La perspective de Brabant critique certaines conceptions de la douleur héritées de pensées religieuses ou médicales : « À travers l’histoire, cette douleur a eu valeur de punition de Dieu : souvenez-vous de Ses paroles à Ève en la chassant du Paradis terrestre! La douleur a également eu valeur de malédiction, de condition fâcheuse à contrôler et même à annuler complètement à l’aide de drogues ou de respirations longuement pratiquées6 ». Isabelle Brabant tente de faire prendre conscience des schèmes de punition et de malédiction sous-jacents aux conceptions de la douleur des personnes qui accouchent. Son expérience en tant que sage-femme l’amène plutôt à affirmer que la douleur lors de l’accouchement, lorsqu’elle ne dépasse pas les capacités de la personne qui accouche, est normale. Cependant, dans des situations où il y a un blocage physique ou psychologique, des interventions sont nécessaires. Elle considère que la possibilité d’utiliser des techniques d’analgésie a permis de libérer les personnes qui accouchent « […] du tabou religieux qui aurait voulu qu’elles souffrent toutes, sans exception7 ». Ainsi, sans nier l’utilité des méthodes développées par la médecine, elle tente d’offrir un autre type de modèle à caractère initiatique dans lequel la douleur serait une ressource à mobiliser tant pour effectuer le travail du corps que pour passer symboliquement à un autre état dans le chemin de la parentalité.

Éthique du care dans la pratique sage-femme

Cet accompagnement dans des zones de douleur, de vulnérabilité, dans un climat où le momentum est dicté par le processus du corps, implique aussi son lot de souffrances pour les sages-femmes comme pour les accompagant·e·s (doulas). Comme le suggère une étude de 2011 en psychodynamique du travail sur la pratique sage-femme au Québec intitulée « Des femmes au travail pour des femmes en travail : une enquête de psychodynamique du travail avec des sages-femmes8 », la posture sous-tendue par le milieu rappelle beaucoup celle décrite par les féministes du care9. Dans cette étude, la pratique sage-femme est qualifiée de « travail discret ». Elle vise à prendre soin d’un aspect trivial de l’existence, l’accouchement, et « […] remet directement en question la toute-puissance de la technologie et, surtout, la domination de la science sur le corps et la douleur10 ». Cette description fait écho à celle d’Isabelle Brabant. En effet, cette dernière suggère une forme de retrait de la praticienne ou du praticien afin de laisser de l’espace pour l’empowerment de la personne qui accouche.

Cette posture de care, chez un corps soignant composé majoritairement de personnes socialisées comme femmes, peut être lue comme « une forme particulière de courage […] par opposition au caractère “bruyant” du courage viril, pour tenir une pratique [que les sages-femmes] jugent comme étant un lieu privilégié pour construire un monde meilleur11 ». Comprise comme une posture politique, la dimension d’être-en-relation devient un pivot, mais peut créer une pression et de la souffrance. En effet, si la dimension relationnelle constitue un lieu de réaffirmation essentiel dans la pratique sage-femme, les conditions de son expression sont restreintes par les possibilités du système dans lequel s’insère cette pratique. Les restrictions sont, par exemple, d’ordre monétaire — nombre d’heures rémunérées en fonction de la quantité de travail reconnu — ou encore propres aux stéréotypes de genre dans lesquels les praticien·ne·s socialisé·e·s comme femmes peuvent se sentir contraint·e·s d’agir pour que leur travail soit respecté. En effet, dans l’étude de 2011, les chercheuses parlent des stratégies utilisées par les sages-femmes pour être en continuité avec l’éthique du care dans le contexte de cohabitation avec le système biomédical. L’une de celles-ci consisterait à « faire la femme », c’est-à-dire à agir en conformité avec les normes de genre pour ne pas exposer leur savoir. Cette stratégie consisterait à ne pas adopter de comportements agressifs ou défensifs lorsque le personnel médical s’ingère dans le processus d’accouchement, par exemple dans un contexte d’hospitalisation de dernière minute ou d’accompagnement à la naissance à l’hôpital. Cette même stratégie permettrait de contourner les regards parfois inquisiteurs du corps médical et de préserver une éthique de travail mettant au centre le soin de la personne qui accouche et ses choix. Bien que cette stratégie puisse être efficace, cette exigence éthique semble impliquer une forme de sacrifice, de douleur ou, à tout le moins, la mise entre parenthèse de certaines parties de soi.

Des vocations qui causent souffrance

Un des liens entre la pratique de l’accompagnement à la naissance et celle de la pratique artistique est leur dimension vocationnelle. En effet, la pratique sage-femme, comme plusieurs métiers traditionnellement occupés par des femmes, est majoritairement comprise comme une vocation dans notre culture. Il en est de même pour la création artistique. On considère que ces deux professions sont motivées par un appel intérieur, celui d’aider les autres ou de créer. En ce sens, il est intéressant de faire des liens entre les conditions de travail des sages-femmes exposées dans cette étude, souvent précaires et difficiles, et celles des artistes.

Les autrices de l’étude décrivent le travail des sages-femmes comme un « travail sans frontière » impliquant une forme d’ascèse. En effet, malgré l’ancrage de ce travail dans une éthique du care, les praticien·ne·s sont soumis·e·s à des contraintes temporelles insoutenables, forcé·e·s à une hyperdisponibilité qui mine leur corps et leur pratique. On parle ici d’épuisement au travail, d’une emprise du travail même sur le hors-travail, d’un sentiment d’être « broyé·e·s » et d’une impression de non-reconnaissance et de méconnaissance du travail par la société12. Puisque les accouchements peuvent se dérouler à toute heure du jour et durer de longues heures, dans un contexte où l’hyperdisponibilité est normalisée, la forme d’ascèse demandée par le travail des sages-femmes affecte plus directement leurs besoins physiologiques vitaux. Dans le contexte de pratiques artistiques dites performatives, relationnelles et contextuelles, le problème se pose différemment.

La posture du care, décrite dans l’étude de 2011, peut tout à fait être mise en relation avec celle induite par certaines pratiques artistiques issues de l’art contextuel, de l’art performance ou de l’art relationnel. Celles-ci prennent généralement comme matériau de création une sphère humaine de relation. Par exemple, la relation du corps de l’artiste avec le temps et l’espace dans l’art performance; celle d’un geste de l’artiste dans un contexte non-artistique dans l’art contextuel; ou celle de la rencontre de l’artiste avec des non-artistes dans l’art relationnel. Ces pratiques artistiques, dont les formes peuvent être apparentées autant à celles du théâtre qu’à celles de l’intervention sociale, ont souvent comme prémisse une éthique du care. La proposition d’arkadi à Dazibao en est un excellent exemple.

Dans une logique vocationnelle de l’épuisement, ce type de pratiques artistiques se trouve inévitablement affecté dans son matériau constitutif, soit la dimension relationnelle de l’existence, autant corporelle qu’affective. L’ascèse est moins de l’ordre de l’endurance physique, mais plutôt d’une pression psychologique à conjuguer le travail administratif avec celui de la création dans le but de conserver ou d’accroître la visibilité de son travail artistique dans le milieu professionnel. Les souffrances des sages-femmes énumérées dans l’étude résonnent avec celles des artistes dans ce contexte néolibéral, où la « charge entrepreneuriale » du travail artistique constitue un impératif envahissant et que le rapport aux institutions de formation et de diffusion demande une quantité massive de travail gratuit qui vient, bien souvent, avec peu de reconnaissance. Dans cette recherche de visibilité, amenant soutien institutionnel et financier, il devient alors complexe de cultiver la présence en son corps et en l’environnement que peut demander une pratique performative. Il en va de même pour l’attention sensible aux autres ou à un nouvel environnement, qu’impliquent généralement les pratiques relationnelles ou contextuelles.

Un modèle initiatique de la douleur

Ainsi, lorsque l’on met en relation les réflexions sur la douleur dans ce texte phare de Brabant et dans cette étude sur les conditions de travail des sages-femmes, nous voyons la dimension polymorphe que peut prendre la douleur. Ces observations permettent aussi d’établir des parallèles avec les souffrances psychologiques expérimentées dans le milieu de la pratique artistique professionnelle. Cela amène à réfléchir à l’utilisation de la douleur comme quelque chose qui peut nous propulser dans toutes sortes de travaux. Cette conception de la douleur, qui peut être qualifiée d’initiatique, amène une question : comment transformer nos épreuves en situation d’apprentissage et de changement? Cependant, pour que cette question ait du sens dans une perspective féministe, elle se doit d’être posée dans un contexte de recherche de modèles multiples. Si le modèle initiatique proposé par Isabelle Brabant peut répondre à certaines lacunes du système biomédical, il n’en demeure pas moins que l’accouchement « au naturel » peut aussi engendrer une pression de performance pour les personnes qui accouchent13. Comme le suggère la sage-femme elle-même : « […] c’est bien vrai qu’entre les paroles qui inspirent le courage et le sermon, la frontière est mince!14 ». En effet, une reconnaissance des besoins individuels de chacun·e et de la validité des variations de ressentis face à une même expérience est un enjeu central. Ce type de soutien est un élément clé du mouvement d’humanisation de la naissance ou d’individualisation des pratiques d’accompagnement.

Dans son article, Brabant se réfère à Claudia Panuthos pour définir ce qu’est un appui adéquat dans un modèle favorisant l’agentivité. Ainsi, les personnes accouchant auraient besoin :

- d’information;

- de liberté, d’espace de permission pour expérimenter des choses nouvelles;

- d’amour inconditionnel, c’est-à-dire non relié à leur « performance »;

- de confiance dans leur capacité à relever ce défi.15

Réflexions dans le milieu des arts

Ces lignes directrices me semblent être tout aussi pertinentes à mettre de l’avant par les institutions artistiques, que ce soit les lieux de diffusion ou les organismes de financement à la création, en particulier lorsqu’il est question de pratiques engageant un matériau relationnel. La qualité d’une œuvre ancrée dans un contexte ou dite relationnelle tient majoritairement à sa cohérence éthique. Ainsi, les pressions de performance induites par les institutions ont généralement un impact drastique sur l’intégrité des propositions artistiques. Le travail d’accompagnement des personnes représentant l’institution a une valeur structurante dans la réalisation de ces propositions. La dimension souvent explicitement politique de ces travaux artistiques, qu’elle soit féministe, anti-raciste, anti-capacitiste ou autre, doit être considérée. Les institutions s’engageant à les diffuser doivent être prêtes à réellement en saisir les implications et à prendre en charge, avec les artistes, les risques encourus par les œuvres, plus encore si ces propositions artistiques n’ont pas de forme matérielle et qu’elles n’engagent pas de rapport directement visible avec un public.

Parmi les questions soulevées durant la discussion qui a eu lieu lors de l’évènement décrit dans la première partie de ce texte, les participant·e·s se sont demandé·e·s : que veut-on taire en taisant la douleur lors de l’accouchement? Qu’est-ce qui rend mal à l’aise dans la douleur? Des questions auraient été intéressantes à soulever en groupe en lien avec le milieu des arts visuels, notamment : où situons-nous les lieux de souffrance et de douleur dans ce milieu? Comment ces lieux sont pris en compte par les institutions? Si j’ai mentionné le poids du modèle vocationnel, il aurait été intéressant d’aborder, par exemple, la manière dont le processus de sélection institutionnel peut être douloureux; comment s’opère la « sélection naturelle » des pratiques artistiques professionnelles?, c’est-à-dire, quels sont les schèmes de compétition et de soutien? Les questions soulevées par le groupe me semblent pointer une volonté de repenser nos rapports à la corporalité et aux émotions. En poursuivant la réflexion d’Isabelle Brabant, ces questions portent à réfléchir sur ce qui est invisibilisé lorsque la douleur est traitée comme quelque chose à éteindre au plus vite et lorsque les différentes causes de douleur ne sont pas évaluées.

CRÉDIT PHOTO: Marilou Crispin

Traduction libre de Starhawk, The Fifth Sacred Thing, New York : Bantam Books, 1993, p. 406.

2 Starhawk aborde ce rapport à une foi profonde aux formes diverses particulièrement dans les luttes politiques dans son ouvrage traduit en français par Isabelle Stengers : Quel monde voulons-nous? Paris : Cambourakis, 2019.

3 Isabelle Brabant, « Ne touchez pas à ma douleur », L’une à l’autre, vol 4, no 1, 1987 : 8-16.

4 Ibid., p. 10.

5 Ibid., p. 14.

6 Ibid., p. 10.

7 Ibid., p. 15.

8 Louise Saint-Arnaud, Marie Papineau et Anne Marché-Paillé, « Des femmes au travail pour des femmes en travail : une enquête de psychodynamique du travail avec des sages-femmes », Travailler, vol 1, no 25, 2011 : 61-72. https://www.cairn.info/revue-travailler-2011-1-page-61.htm

9 Le terme anglais care, qui peut être traduit par soin, souci ou attention, est utilisé dans les milieux féministes pour désigner une éthique dont l’intersubjectivité est le pivot et dont l’émergence conceptuelle est états-unienne. Dans l’article cité ci-haut, les autrices font référence aux travaux de Pascale Molinier, « Psychodynamique du travail et rapports sociaux de sexe », Travail et Emploi, vol 97, 2004 : 79-91; Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman, Qu’est-ce que le care? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris : Petite Bibliothèque Payot, 2009; Sandra Laugier et Patricia Paperman, Le souci des autres : éthique et politique du Care, Paris : Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2005.

10 Louise Saint-Arnaud, Marie Papineau et Anne Marché-Paillé, op. cit., p. 66

11 Ibid., p. 70.

12 Ibid., p. 63.

13 En ce sens, il serait intéressant d’analyser la manière dont l’éthique de la douleur développée par les sages-femmes au Québec peut reprendre des éléments de l’héritage catholique, même si elle y apporte des critiques; par exemple, comment l’acceptation de la douleur peut être perçue comme permettant d’accéder à une plus-value morale.

14 Isabelle Brab.ant, op. cit., p. 16

15 Ibid., p. 15